티베트고원을 달리며 _라싸에서 서안까지(2,864km 34시간의 칭짱열차)

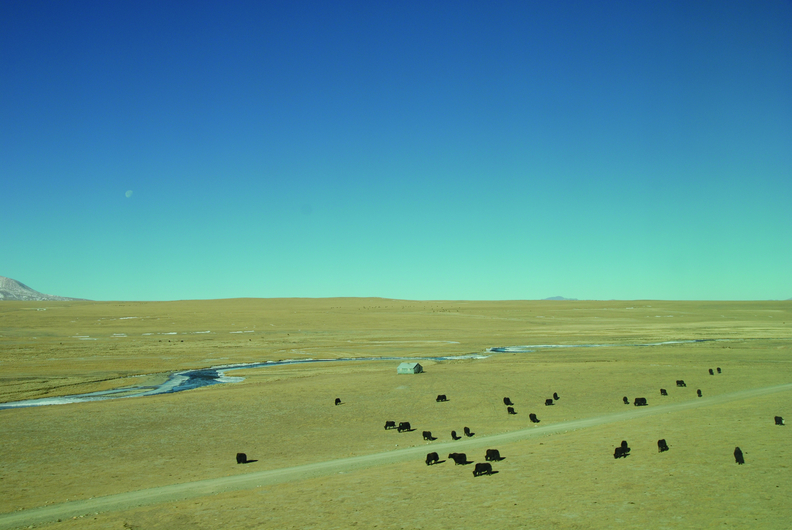

어느새 어둠이 내려앉았습니다. 해발 4,000~5,000m를 넘나드는 고원 위를 내달리는 낮 동안 몸은 피로에 겨웠지만, 바라보는 마음의 눈은 한순간도 피곤한 줄 몰랐답니다. 고원(高原)이라고 믿을 수 없을 것만 같은 펑퍼짐한 언덕의 지평선이며, 야크 떼와 양 떼 그사이를 가로지르는 꿈결 같은 시내, 이따금 나타났다간 사라지곤 하는 설산이며 호수…. 공해도, 찌든 세상의 근심도 닿지 않은 티베트고원 위로, 몇 만 년 전에 내려 보냈던 머언 우주의 별, 그 시원(始原)의 빛이 그대로 티베트고원에 내려와 닿겠지요.

겨울, 초원 위를 유유히 거닐며 한가로이 마른 풀을 뜯던 야크 떼들도 이제 모두 엎드려 잠을 청할까요. 양을 몰던 목동이며, 오체투지로 먼 길을 재촉하던 순례자들도 곤한 몸을, 바람도 재울 수 없는 허름한 텐트 안에서 잠시 뉘어, 쉬고 있을까요.

칭짱열차 2층 침대 위에 누웠습니다. 전신으로 전해져오는 열차 특유의 리듬에 온몸을 맡겨봅니다. 밤새 고원을 가로지르는 이 환몽과도 같은 흔들림. 레일 위를 규칙적으로 달려가다가도 이따금 불규칙한 단절음과 함께 좌우로 살짝 흔들리는 옅은 파격의 리듬이 몸 안으로 젖어들면, 마음은 이 고원을 넘어서서 머언 우주의 별들 사이를 유영하기라도 할 법합니다. 그렇습니다. 이 순간…, 이 아릿하고도 먼 낯섦과의 마주침이 결국 우리네 삶과 같은 것이 아닐까요. 조금은 쓸쓸한 여행과 같은 것이 생이라 생각하다가도 마음 한편, 어둑한 사원 실내를 밝히는 버터램프처럼 문득문득 밝아오는 사랑·그리움·희망이란 것들의 별빛 반짝임.

4인실 침대 열차 안. 나머지 셋은 카드놀이에 열중인 중국인들입니다. 어설픈 영어 몇 마디로 인사를 나누었지만, 그들과의 만남은 거기가 끝이었습니다. 그들은 그들의 놀이에 열중이었고, 침대에 엎드린 나는 나만의 세계로 빠져듭니다. 고요히 흔들리는 기차 음률에 따라, 천만리 아득한 세상 밖 그 어디로든….

가장 남루하게 걸어 다니는 살아 있는 부처, 오체투지 행렬

며칠 전의 모습을 떠올려 보았습니다. 라싸를 떠나던 아침 길. 고지 특유의 미열과도 같이 약간 들떠 있는 듯한 옅은 두통은 산소 결핍으로 인한 것이라지요. 전날까지, 동행 중 한 명은 이곳 병원 신세를 졌답니다. 고소증은 치료라고 해야 커다란 산소통 옆에서 쉼 없이 산소를 공급받는 것뿐이었지요. 산소 결핍은 평범한 다른 이에게도 곧잘 숙면을 가로막는 요인이기도 합니다.

그 전날 밤엔 나도 그랬답니다. 몇 번이나 자다 깨기를 반복했는데 라싸를 벗어날 무렵, 아직 산을 넘지 못한 달이 해쓱한 얼굴로 머물러 있고, 먼 산 우듬지로 햇살이 하나둘 비춰드는 순간 달리는 차창으로 펼쳐지는 모습에 몽롱하던 의식이 퍼뜩 깨어났습니다. 바코르 광장에서도, 조캉 사원 앞에서도, 드레풍 사원, 세라 사원에서도, 포탈라궁 언저리에서도 봐왔던 익숙한 모습이었지만 그날 아침은 달랐습니다. 그저 다른 정도가 아니었답니다. 무엇인가가 심장 저층에서부터 솟구쳐 오르는 듯한 느낌의 전율. 그렇습니다, 솟구쳐 오르는 느낌은 마치 전율과도 같은 것이었지요.

어둠이 채 걷히지도 않은 아침, 차가운 아스팔트 길 위로 꾸물거리며 오는 것은 분명, 우리와 같은 사지를 가진 멀쩡한 사람들이었습니다. 400㎞ 안팎의 길을 70여 일에 걸쳐 오거나, 심지어 1,000㎞가 넘는 길을 5~6개월에 걸쳐 고행을 마다하지 않는 순례자들의 오체투지 행렬…. 옷은 차마 말로 옮길 수 없을 정도로 남루해졌고, 검게 그을린 얼굴에 짓찧은 이마만 하얗게 굳은살이 박여 있으며 덕지덕지 말라붙은 머리들…. 그럼에도 간간 마주치는 눈빛만은 형언하기 어려울 정도로 반짝이는 사람들의 모습이었습니다. 순간, 내게로 와 명멸하는 숱한 생각들을 어떤 말로 표현해야 할까요? 그 순간 내 마음으로 와 안긴, 전율의 감정만으로도 여행은 충만한 느낌이 되었습니다. 그 나머지 여행지를 둘러보는 것들은 모두 덤이라는 생각까지 들었으니까요.

미개하며 야만적인, 하지만 거역할 수 없는 신심(信心)

할 수도 있고 안 할 수도 있는 것이 아니라 신심(信心)은 그 자체로 이들에게 하나의 커다란 삶입니다. 우리의 인생이 살 수도 있고 살지 않을 수도 있는 그런 선택의 영역 밖인 것처럼, 아니 그저 현세의 삶에 머무는 것만으로 국한되는 것이 아니라 우주를 향해 걸어가는 윤회의 연결입니다. 남루한 그들은 사원에 감금되어 우러러보는 화려한 형상의 부처가 아니라, 가장 낮은 곳에 가장 남루하게 걸어 다니는 살아 있는 부처이기도 합니다.

인천공항을 출발해 중국으로 향하던 비행기 안에서 달콤한 음률의 기독교 성가를 들은 기억이 납니다. 음악 하나만으로도 충분히 감성에 저절로 젖어들 수 있을 것 같은 세련된 종교가 있습니다. 대학시절, 미션 합창 동아리에서 성가를 함께 부를 적에 함빡 젖어들게 만들던 화음은 그 자체가 신의 목소리처럼 느껴지고, 그 종교에 대한 경외심마저 갖게 해 주는 것이었습니다. 거기에 서구식의 합리와 감각이 더해져서 세련되고 깔끔한 품격마저 갖춘 기성 종교에 비하면, 이들의 행렬은 얼마나 남루한 것인가. 좀 더 난도질하여 말한다면 얼마나 미개하며 야만적인가요?

그러나 쉬이 젖어들 수 있다는 것은 그만큼 또 쉬이 회의(懷疑)에 빠질 수 있다는 것의 방증이기도 합니다. 들이기 쉬운 발걸음만큼, 거두는 발걸음 또한 가벼울 수 있을 테니까요. 그들의 고난에 찬 걸음은 그러나 한 점의 의혹도 회의도 없어 보입니다. 어쩌면, 이 세상에 태어난 것이 스스로의 선택에 의한 것이 아닌 것처럼, 그들에게 신심은 생과 사의 존재를 훌쩍 뛰어넘는 초월적 힘의 질서에 따른, 거역할 수 없는 도도한 흐름으로 보였습니다.

에필로그

에필로그

티베트에 다녀온 지도 제법 오랜 시간이 지났습니다. 중국이 서남공정(西南工程)으로 티베트를 중국사에 편입시키고 꾸준히 한족들을 이주시켜 티베트의 정체성을 잃어버리게 만들고 있는 것이 어제오늘의 일이 아닙니다. 북극의 빙하가 녹듯이, 킬리만자로산 정상부의 만년설이 조금씩 사라지고 있듯이, 티베트의 문화와 정체성도 머잖은 미래 어느 지점에선 흔적도 없이 사라지지나 않을까 걱정스럽습니다.

사람들이 내게 다녀온 곳 중에 어디가 가장 기억에 많이 남느냐고 물으면, 자연의 신비로는 ‘우유니 소금사막’에 엄지를 치켜들었습니다. 그리고 왠지 모를 영적인 신비로움, 뭉클한 곳으로 ‘티베트’를 으뜸으로 꼽곤 했습니다.

그렇습니다. 지금도 간간히 티베트 사람들과 어둑한 사원 안의 불빛과 승려들의 낮은 저음의 게송들이 어우러져 내 마음 깊은 곳에서 자리를 펼치곤 합니다. 티베트인 한 사람 한 사람이 그대로 작은 신이었던, 그래서 거대한 신들의 영지인 그곳이 언제까지 그 모습을 잃지 않았으면 하는 바람을 가져봅니다.