01 대학 입학 동기 친구들 몇몇이 모여서 강원도를 걷는다. 우리는 강원도 평창군 진부에 모여서, 남한강의 역사적 시원지(始原地)라는 오대산 우통수(于筒水)에 오르는 것으로 이 걷기 프로그램을 시작했다. 다음 두 번째 회동에서는 우통수에서 상원사에 이르는 길을 걷고, 또 그다음에는 상원사에서 월정사에 이르는 길을 걷는다. 이렇듯 모일 때마다 조금씩 오대천·평창강·동강 등을 끼고 걸어서 남쪽으로 내려갈 것이다. 그래서 늦가을 어느 날에는 마침내 영월 동강을 걸을 것이다. 그러니까 올해 중에 이런 걷기 모임을 열 번 이상 해야 한다.

우리 일행은 전공이 각기 다르다. 그래서일까. 사물을 보는 관점이 다르고, 문제를 진단하고 그 솔루션을 구하는 방식도 다르다. 나만 문과 출신이고, 다른 친구들은 물리·화학·지구과학·환경 등의 전공자들이다. 걷는 동안 학창 시절 이야기를 비롯하여, 옛 은사님들 에피소드, 군대 갔다 온 이야기, 시리고 아픈 첫사랑 이야기 등등을 한다. 이야기 중에도 서로의 다름을 의미 있게 발견해 가는 일도 재미의 일종이다.

이야기는 이야기대로 나누면서도 나는 내가 걷고 있는 이 길 위에서 자연의 모습에 감응한다. 산과 계곡, 나무와 풀, 꽃과 새, 냇물과 돌, 하늘과 바람, 흙과 길, 그리고 그 자연의 일부로 어울려 있는 인공의 것들을 만나고 교감한다. 이들이 나를 스쳐 간다. 교감을 한다고 했지만 길 위에서는 맞닥뜨릴 뿐이다. 나의 감관(感官)이 그걸 포착하여 나의 뇌수 어디엔가 두었겠지만, 그때 내가 무슨 깊은 생각을 했을까? 별로 깊은 생각을 하지 않은 것 같다.

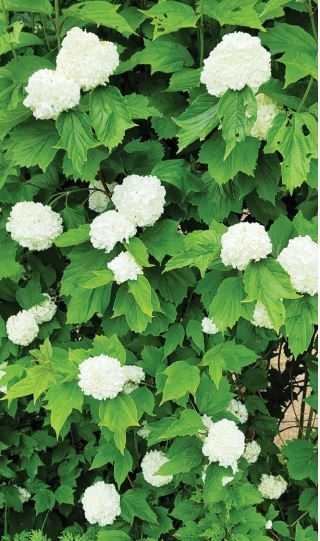

상원사에서 월정사 가는 길은 오대천 내를 끼고 걷는다. 길 위에서 내가 마주친, 그래서 휴대 전화에 찍어 둔 풍경은 주로 이런 것들이다. 푸른 잎 풍성히 거느린 아름드리 기둥의 전나무 숲과 풀꽃, 고목의 거대한 뿌리 잔해들, 큰 나무 칭칭 감고 올라간 넝쿨의 모습, 보행로 옆으로 동반하듯 흐르는 오대천 물길, 나무 그늘에 가려진 사찰의 입구 문.

그렇다. 나는 이런 정경을 오대천 걷는 길 위에서 본다. 그리고 그냥 ‘참 좋구나’ 하는 생각을 한다. 달리 깊은 생각을 하지 않는다. 모든 느낌과 생각은 그저 ‘참 좋구나’ 한마디에 다 들어 있다. 길 위에서는 거기까지가 나의 생각이었다. 더도 덜도 말고, 꼭 그러했다.

02 서울로 돌아왔다. 나는 서재에 앉아서 ‘오대천 걷기 체험’을 글쓰기로 재생한다. 생각의 깊음을 더 모색하고 묘사의 공교로움을 살려보려고 한다. 그리고 SNS에 올렸다. 내 글은 시처럼 되어버렸지만, 내용이나 발상은 오히려 수필이나 일기에 가까운 글이다.

<오대천에서>

월정사까지 오대천 따라 걷습니다

월정사까지 오대천 따라 걷습니다

곧은 전나무 행렬들 장려하여

화엄의 우주에 올바름을 진설하는 사이

야생의 들꽃들 하늘에서 내려온 별인 양

내 걷는 길 위에 총총합니다.

오대천 물소리에 눈을 씻으며 걷습니다.

산 능선 오르내리는 바람 소리에

귀를 씻으며 걷습니다

소리로 눈을 씻고 바람으로 귀를 씻자

이렇게 생각하는 나의 무의식은

내 청년의 시절 읽었음 직한

어떤 인문의 경전에서 발원하였을까.

그리하여 그것이

무슨 속죄 의식인 양 내 안으로 흘러

이렇듯 나를 서늘하게 검열하며 스며드는지,

산 깊고, 물 맑은 곳에 들어

호젓하기만 하면

그 어떤 정신이 따라붙습니다.

아! 함께 걷는 동무들이 없었더라면

나는 여기 어디쯤서 증발하고 말았습니다.

같이 걸어서 세상 이야기 이어주는

동무들이 동행하지 않았다면

나는 여기 지금 걷는 길 버리고

나를 기꺼이 길 밖의 길로 추방했습니다.

산과 물과 길이

내 마음 안으로 들어와

내 변변한 세상 의지들이

어디론가 가 버렸습니다.

돌아갈 곳을 잠시 잃어버렸습니다.

이 글을 SNS로 받아 읽었던 친구들이 묻는다. “야, 너는 지난번 오대천 길 걸을 때 실제로 그런 생각과 느낌을 다 했던 거야? 어떻게 길 위에서 그런 깊은 생각과 초월적 상상을 다 할 수 있어?” 나는 좀 궁색하게 대답한다. “뭐 오대천 걸은 뒤에 생각한 것도 있고….” 친구가 논리적으로 따진다. “그 글의 제목이 ‘오대천에서’라고 되어 있잖아. 그러면 오대천에서 걸었을 때의 생각과 느낌이어야 하지 않을까.” 내가 말했다. “제목의 범주나 의미를 좀 넉넉하게 허용해 주면 글 쓰는 이는 생각을 더 풍성하고 창의적으로 생성할 수 있다네.”

03 나는 내 글을 곰곰이 들여다보았다. 그리고, 구분해 보았다. ‘오대천을 걷고 있을 때 생겨난 생각’과 ‘뒤에 글쓰기를 하면서 생겨난 생각’을 구분해 보았다. 대략 3대7 정도로 나누어졌다. 만약 내가 오대천 걷기를 하고서 앞의 글을 쓰지 않았다면, 내가 앞의 글에서 생성한 70%의 내용을 나는 내 것으로 소유하지 못했을 것이다. 그 ‘70%의 내용’은 내 ‘생각의 우물(Thinking Well)’로 고여 들지 않았을 것이다.

그러면 오대천 걷기 체험 없이 그냥 생각만 골똘하게 한다고 해서 ‘70%의 내용’은 생성될 수 있을까. 단언컨대 그럴 수 없다. ‘70%의 내용’을 생성하는 원천은 30%의 오대천 걷기 체험이다. 그래서 ‘30% 체험 내용’과 ‘70% 생성 내용’ 사이의 상보적 관계는 참으로 오묘하다.

어떤 체험을 한 뒤 이제껏 없던 생각이 머릿속으로 고여 드는 것이 바람직한 융합교육의 모습이다. 나는 융합적 사고의 내적과정을 드러내는 동사로 ‘고이다’, ‘고여 든다’, ‘생각이 고여 든다’라는 말처럼 적절한 것이 없어 보인다. 그런데 생각이 고여 들도록 하는 행위가 글쓰기이다. 글쓰기를 함으로써 이제껏 없던 생각이 글쓰기의 주제나 목적 안으로 불려 와서 다른 요소들과 합쳐진다. 글쓰기는 그 자체가 융합적 사고의 프로세스이다.

모든 경험은 글쓰기로 완성된다. 어떤 경험이 글쓰기를 동반하지 않으면, 그것은 미완성 경험이다. 지식 경험만 그러한 게 아니다. 사회성과 도덕성의 경험도 그러하다.