가을이 지나가는 눈부신 언덕 위에

소나무들이 휘파람을 불고 있다

나는 길가에 차를 세우고 다가가서

가만히 그들을 바라본다

마치 한집에 모여 살고 있는 가족들처럼

서로가 크고 작은 나무들

그 크고 작은 나무들 사이에 사람의 아기처럼

다시 어린 나무들

모두가 일시에 합창이라도 하듯 불어오는

바람에 몸을 흔들고 있다

큰나무 하나가 가만히 팔을 내려

작은 나무의 머리를 쓰다듬어 주자

작은 나무가 다시 어린 나무의 손을 꼭 잡아 준다

나도 손을 내어 그들의 손을 잡아 본다

어린 나무가 나를 보며 웃는다

작은 나무가 웃고 큰나무가 웃는다

나도 따라서 웃는다

어느 아득한 세월로부터

하나의 목숨이 되기 위하여 땅에 떨어지거나

하늘을 날고 어쩌면 바다조차도 건너는

길고 먼 여행 끝내고 여기 왔을 이 나무들

우리의 여행도 나무보다 가볍거나 짧지 않았지만

결코 나무 하나가 되지 못함을 나는 생각한다

쓸쓸한 나를 위해 나무들이 손을 흔든다

손바닥마다 비누 냄새 같은 향기가

달빛처럼 흘러내린다

사람은 가을처럼 화려하게 살다가 죽으면

이름을 남기지만

나무는 죽어서도 향기를 남긴다

그래서 부활하여 다시 나무가 된다

-이상윤 대구 파호초 교사

-

1

'입학생 줄고 폐교 늘고' 학교 덮친 저출생 쓰나미

-

2

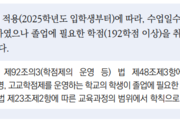

학생부에 ‘AI 베껴 입력’ 금지… 졸업유예 신설

-

3

AI 일상화 속 청소년 리터러시 격차 확대 우려

-

4

“교복값 담합 점검… 생활복 형태 전환 검토”

-

5

학교 관행·비효율적 행정절차 순차적 개선 나서

-

6

세종대 RISE사업단, AI 웹툰 생태계 특이점 포럼

-

7

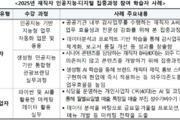

올해 ‘AI·디지털 재직자 교육’ 대학 8개교 추가

-

8

만 3세 미만 장애영아 학급 기준 별도 마련 추진

-

9

한동대 법학부, Jessup 국제법 모의재판 국내대회 우승

-

10

교육부-고용노동부 직업계고 취업지원 강화 논의

구독 문의 : 02) 570-5341~2 광고 문의 : wks123@tobeunicorn.kr, TEL: 1644-1013, FAX : 042-824-9140 한국교원단체총연합회 | 등록번호 : 서울 아04243 | 등록일(발행일) : 2016. 11. 29 | 발행인 : 강주호 | 편집인 : 김동석 | 주소 : 서울 서초구 태봉로 114 | 창간일 : 1961년 5월 15일 | 전화번호 : 02-570-5500 | 사업자등록번호 : 229-82-00096 | 통신판매번호 : 2006-08876 한국교육신문의 모든 콘텐츠는 저작권 보호를 받는 바 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.