만주국 설립된 1930년대에도 간도의 조선인 비중은 80%

간도협약 사실상 무효, 조·중 국경조약으로 영토문제 일단락

조선인 정체성 문제는 조선족 문제로 이어져 ‘현재 진행형’

2004년 중국의 ‘동북공정’에 대항하기 위한 카드로 ‘간도 되찾기’와 ‘간도협약 무효’가 제기되고 온라인에서도 간도문제가 이슈로 부각되면서 갑자기 간도는 우리 민족의 ‘잃어버린 땅’ 이미지가 부각되었다. ‘간도협약 무효’로 ‘간도 되찾기’를 주장하는 이들은 간도가 단군 이래 고구려, 발해에 이르기까지 우리 민족이 지배한 땅이고, 17세기부터 주인 없는 땅으로 남아 있던 것을 19세기 후반 우리 민족이 이주해 개간해 왔다고 한다. 따라서 우리 민족의 삶의 터전이라고 할 수 있는 간도를 일본이 무력으로 강탈한 외교권을 빌미로 청국에게 넘긴 ‘간도협약’은 무효라고 주장한다.

그렇지만 이러한 ‘간도 되찾기’ 주장은 간도의 역사에 맹목적이고 간도에 대한 다른 견해를 배제한다는 점에서 위험할 뿐 아니라 간도가 가진 영토문제 측면만을 부각시킴으로써 간도의 진정한 의미를 은폐하고 있다. 사실 19세기 말 이후 간도가 끊임없이 논란의 대상이 되었던 이유는 압록강과 두만강을 넘어 간도로 이주한 조선인(현재의 조선족) 때문이었다. 2000년대 들어 연변조선족자치주의 조선족 비중이 40% 밑으로 떨어지면서 그 의미가 상당히 퇴색되었지만 이주 초기 이래 간도는 영토 귀속과 무관하게 ‘조선인의 간도’로 불렸다. 1915년 당시 만주에 거주하는 조선인 28만 명 가운데 70%가 넘는 20만 명이 간도에 살고 있었고, 간도 인구 중 조선인의 비중이 80%를 상회했다. 만주국이 설립된 1930년대에도 조선인의 비중은 80% 정도를 유지했다. 간도가 중국의 영토이든 일본의 영토이든 영토의 소속과 주민의 불일치는 간도의 특수성을 나타내는 지표가 되었다.

또한 간도문제는 러일전쟁 이후 일본 만주 침략의 일환으로 제기되었고, 간도 조선인은 만주 침략의 구실이 되었다. 러일전쟁으로 뤄순(旅順)과 다렌(大連)을 점령하고 러시아가 부설한 동청철도를 획득해 만주 침략의 교두보를 확보한 일본은 제2의 러일전쟁과 조선 방어를 위해 간도의 전략적 중요성에 주목했다. 이미 러일전쟁 발발과 더불어 조·청 국경교섭에 개입하였던 일본은 1906년 11월 박제순 참정대신이 이토 히로부미 통감에게 간도에 거주하는 조선인의 ‘보호’를 요청한 것을 구실로 일본군의 간도 파병을 결정했다. 청국, 러시아와의 마찰을 피해 1907년 8월 용정촌(龍井村)에 개설한 통감부간도파출소는 청국 관헌들의 폭압에 시달리던 간도 조선인을 ‘보호’한다는 명목을 내걸고 간도 점령의 첫 발을 내디뎠다. 1909년 9월 ‘간도협약’ 체결로 간도는 청국에 귀속되었지만 일본영사관의 영향력 확대와 친일세력 부식을 위한 각종 제도와 시설들이 조선인 ‘구제’라는 명목 아래 진행되었으며, 만주사변을 전후하여 중국관헌과 마적에게 생명과 재산을 위협받는 조선인을 ‘보호’해야 한다는 목소리가 높았지만 이 역시 일본의 만주 침략을 정당화화기 위한 것이었다.

|

| 간도로 이주하는 조선인의 모습, 출처미상. |

간도의 역사를 되돌아보면 간도는 ‘조선인의 간도’ 역사이자 간도 조선인을 둘러싸고 조선, 청, 일본이 각축을 벌인 역사였다. ‘간도’라는 용어는 1885년 조·청 국경회담을 마치고 조선측 대표 이중하가 고종에게 올린 보고서에 처음 등장한다. 보고서에 따르면 1877년 종성과 온성 사이 두만강이 갈라지는 곳에 있는 작은 땅을 주민들이 개간하고 이를 ‘간도’(間島)라고 불렀으며, 그후 종성, 회령, 무산, 온성 4읍의 주민들이 점차 두만강 맞은편의 개간지를 확대해나감에 따라 이를 통칭해서 간도라고 불렀다고 한다. 1930년대에 간행된 윤정희의 ‘간도개척사’에 따르면 1880년 회령부사 홍남주가 기근의 구제책으로 두만강 맞은편의 토지를 개간하게 하고 이를 ‘간도’라 부르도록 했다. 처음 개간한 땅은 회령 서쪽 25리 되는 평야 100여 정보에 불과했으나 다음 해에는 길이 500리, 폭 40~50리에 달하였다고 한다.

1880년대 조·청 국경회담도 두만강을 건너 이주한 조선인들의 호소가 계기가 되었다. 청국이 들어선 이후 인삼과 약재를 캐거나 사냥을 하기 위하여 몰래 두만강을 넘나들기 시작한 조선인은 1860년대 연이은 대흉작과 전염병으로 대거 두만강을 넘었으며 집단 촌락을 형성했다. 1881년 만주를 개방하고 만주 개척을 시작한 청 정부는 처음에는 조선인들의 이주와 개간을 묵인하였으나 점차 청국의 풍습에 따르고 귀화할 것을 강요하였고 이에 응하지 않는 자는 쫓아내겠다고 위협했다. 두만강이 아니라 토문강이 국경이라고 생각하던 간도 조선인들은 청국의 일방적인 철수 명령에 반발, 종성부사 이정래에게 호소했으며, 당시 종성에 머무르고 있던 서북경략사 어윤중이 정식으로 청국에 문제를 제기함에 따라 1885년과 1887년 두 차례에 걸친 국경회담이 열리게 됐다.

그러나 국경회담이 양쪽의 대립으로 아무런 성과 없이 끝나고 러일전쟁 직후 일본이 간도문제에 개입하면서 조선과 청 사이의 영토분쟁은 일본과 청 사이의 영토분쟁으로 전환되었다. 간도 조선인을 발판으로 만주 진출을 노리는 일본은 두만강 맞은편의 개간지를 가리키던 간도를 남만주 일대로 확대하고 간도가 청의 영토가 아니라는 사실을 대대적으로 선전했다. 그리고 통감부간도파출소를 중심으로 새로운 행정조직을 갖추어 청국의 통치를 부정하고 조선인에 대한 조세권과 재판권을 확보하고자 했으며, 청국은 이에 대항해 통치조직과 군사력을 강화하는 한편 조선인의 이주와 토지소유를 금지, 통감부간도파출소의 활동을 저지하고자 했다. 간도문제는 표면적으로는 청·일의 국경분쟁으로 보였지만 실질적으로는 만주 이권과 조선인 관할권을 둘러싼 청·일의 각축이었으며, 결국 일본이 만주 이권(철도와 탄광)을 획득하고 조선인 관할권(재판권과 경찰권)을 청에게 넘겨주는 ‘간도협약’이 성립됐다.

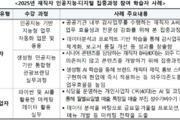

|

| ‘간도협약’에서 규정한 한인 잡거구역. 붉은 색 표시부분이 조선인의 주거 및 토지소유가 합법화된 지역. 통감부간도파출소(1907~09) 제작. |

‘간도협약’으로 간도는 청국으로 귀속되고 조선인의 거주·이동 및 토지소유가 합법화되었으나 조선인을 둘러싼 청·일의 각축은 수면 아래에서 계속됐다. 일본은 조선인에 대한 일본영사관의 입회권(立會權: 일본영사가 재판에 참석할 수 있는 권리)·지조권(知照權: 중요한 재판의 경우 일본영사에게 알릴 의무)·복심청구권(覆審請求權: 부당한 판결에 대하여 일본영사가 재심을 청구할 수 있는 권리)을 통해 조선인 통치에 개입하였으며, 상부지(商埠地: 외국인의 거주와 무역을 위하여 개방한 지역)에 설치된 일본영사관의 영향력 아래로 조선인을 끌어들이고자 했다. 청국도 조선인의 거주를 잡거구역(雜居區域) 내로 제한하고 잡거구역 내에서도 귀화한 조선인에 한하여 토지소유를 허락하는 한편 조선인의 귀화를 적극 추진함으로써 일본의 영향력을 차단하고자 했다.

1914년 제1차 세계대전 발발로 인한 열강의 힘의 공백을 틈타 독일의 조차지인 청도(靑島)를 점령하여 중국 침략의 교두보를 마련한 일본은 21개조 요구를 중국에 제출하여 만주를 점령하고 중국을 식민지화하고자 했다. 1915년 5월 21개조 중 하나인 ‘만몽조약’(남만주 및 동부내몽고에 관한 조약) 체결로 수면 아래로 내려가 있던 간도 조선인을 둘러싼 중·일의 각축이 다시 표면화되었다. ‘만몽조약’은 남만주 및 동부내몽고 지역에서 일본인의 토지상조권(土地商租權: 계약에 의하여 토지를 사용할 수 있는 권리)과 영사재판권을 규정한 것인데, 간도 조선인에게 토지상조권과 영사재판권의 적용 여부, 나아가 ‘간도협약’의 존폐 여부가 논란이 되었다. 일본은 조선병합으로 조선인은 모두 일본인이 되었기 때문에 ‘간도협약’은 무효이고, ‘만몽조약’의 토지상조권과 영사재판권은 일본인뿐만 아니라 조선인에게도 당연히 적용되어야 한다고 주장했다. 반면 중국은 ‘간도협약’이 ‘특정지역’과 ‘특정인’에 대한 조약이기 때문에 여전히 유효하다고 주장했다.

이처럼 ‘간도협약’이 불안정하게 되자 조선인의 지위 또한 불안정하게 되었으며, 이를 둘러싼 중·일의 각축이 치열하게 전개되었다. 일본은 영사관 경찰을 늘려 ‘불령선인 단속’을 강화하는 한편 학교, 병원, 금융기관을 설립하여 조선인 회유에 나섰고 조선인민회(朝鮮人民會)를 조직하여 일본 세력을 부식시켜 나갔다. 중국도 이에 대항하여 귀화하지 않은 조선인의 토지소유를 단속하고 조선인민회의 해산을 촉구하는 한편 귀화절차를 간소화하여 조선인들의 귀화를 강화하는 방식으로 조선인에 대한 지배력을 강화시켜 나갔다.

중국으로의 영토 귀속과 중·일의 계속되는 각축 속에서도 간도 조선인 인구는 크게 늘어났다. 1890년대 초 2만 여명에 불과하던 간도 조선인은 1907년에 7만 여명, 1910년에는 10만 여명, 1914년에 18만 여명으로 크게 늘어났으며, 1926년에는 35만 여명에 달하였다. 출신지는 간도와 인접한 함경북도 출신이 가장 많았고, 농사를 지으러 가족들을 동반하고 이주하는 경우가 대부분이었다. 1910년 이전에는 간도 남부 지역, 두만강 맞은편으로 이주하였으나 개간지가 부족하자 1910년 이후에는 간도 북부 지역, 국자가(局子街: 지금의 연변) 이북 지역으로 이주했다.

1930년대의 정책적 만주 이민에 따른 조선인 인구 증가를 제외하면 1910년대 초반에 간도로 이주한 조선인이 가장 많았는데, 생활난에 따른 이주가 가장 많다고 조사되었다. 자연재해, 관리의 학정, 일제의 식민정책 등 다양한 원인들에 의하여 생활난이 가중되었고, 많은 조선인들이 개간할 땅이 많고 토지가격도 싸기 때문에 열심히 노력하면 토지를 소유할 가능성이 있는 간도로 이주했다. 그러나 이주한 조선인의 2/3 이상이 중국인 지주의 소작인이 되어 궁핍한 삶을 꾸려가야 했으며, 중국과 일본의 반복되는 회유와 통제, 중국관헌의 가렴주구와 마적의 횡포 속에서 수시로 생명과 재산의 위협을 받아야 했다. 그렇지만 중국으로 귀화하는 조선인은 그리 많지 않아서 1930년이 되어서도 조선인의 귀화율은 14% 정도에 머물렀다.

간도의 역사가 드러내는 것, 즉 간도가 ‘조선인의 간도’라는 사실은 자극적인 영토문제 보다도 이국땅에서 어려운 삶을 꾸려가야 했던 조선인의 삶에 주목할 것을 요청한다. 간도 영토문제가 어제의 문제라면 간도 조선인의 삶과 정체성 문제는 오늘의 문제이다. 일본의 패전과 중화인민공화국 성립으로 ‘간도협약’은 사실상 무효가 되고 1962년 조·중 국경조약으로 새로운 국경선이 확정되어 영토문제는 일단락되었지만, 간도 조선인의 삶과 정체성 문제는 오늘까지 조선족의 삶과 정체성 문제로 이어지고 있다. 신냉전의 조짐이 보이는 지금, 동북아의 평화와 공존을 모색하기 위해 눈길을 돌려야 할 곳은 조선인·중국인·일본인이 대립, 공존했던 만주이며 중국인과 일본인 사이에서 정체성의 혼란을 경험해야 했던 간도 조선인의 삶이다.

| ||||

* 다음 회는 윤휘탁 고구려연구재단 연구위원의 ‘동북공정, 중국의 동북아전략인가?’ 입니다.