‘선유도가 틀림없어!’

선유도를 본 적도 없으면서 나는 확신했다. 군산 내항을 떠나 먼 바다로 내닫고 있는 여객선 앞에 희미하게 모습을 드러낸 고군산군도의 많은 섬 중에서 특별한 기억으로 다가오는 섬 하나가 있었다. 외갓집 사랑방 병풍에서 보았던 신선이 산다는 섬과 꼭 닮은 섬이었다. 나는 신선도의 신선을 보고 기겁하여 어머니 품에 숨었었다.

갑판 위에는 여름을 밀쳐내는 비가 내리고 선실은 늦은 휴가를 즐기려는 사람들의 설렘으로 가득했다. 검은 선글라스를 낀 빨간 립스틱의 농염한 중년 부인이 젊은 청년의 건장한 팔에 쓰러지듯 기대 있는 모습과 어깨가 단정한 청회색 옷을 입은 수녀 세 명의 모습이 선명한 대조를 이루고 있었다. 안동에서 출발하여 고속도로와 국도 그리고 지방도를 무려 4시간이나 달려와서 배를 탔다. 10년이 지난 승용차의 칭얼거림을 달래가면서 말이다.

선유도는 익숙한 솜씨로 배를 품었다. 선착장은 잠시 가벼운 흥분이 일다가 이내 잠잠해졌다. 주위를 두리번거렸다. 다시 돌아올 수 없는 다른 세상으로 들어가고 있다는 느낌이 들었다. 불안했다. 몸을 숨길 어머니는 이미 이 세상에 안 계시는데 불안의 꼬리는 길어지기만 했다. 수녀 세 명은 앞서 내려서 저 만큼 가고 있었다. 그녀들이 어디로 가는지 나는 알지 못했다.

바람은 불지 않았지만 그렇게 더운 날씨는 아니었다. 비가 그친 하늘은 구름을 벗고 있었다. 망주봉은 비에 젖은 허연 몸을 말리고 있었고 명사십리 해수욕장 흰모래는 벌거벗은 채 파도가 애무하는 대로 몸을 맡겨두고 있었다.

나도 벗고 싶었다. 1박 2일의 짧은 동안이나마 벗고 싶었다. 보이는 것보다 더 질긴 보이지 않는 장막을 찢고 새로운 세상으로 나아가고 싶었다. 아내가 웃었다. 아내는 웃을 때 짧은 인중이 더 짧아진다.

아내와 자전거를 탔다. 2인용자전거를 탔다. 아내는 자전거를 처음 탔다. 아내는 자전거 타기를 참 좋아했지만 이제까지 못 탔다. 자전거는 나와 내 아들만 탔다. 신혼살림을 하던 아파트 앞 울퉁불퉁한 도로에서 아들을 뒤에 태우고 아내는 걸었었다. 그리고 오랫동안 자전거를 잊고 있었다.

한참이나 달리던 자전거는 해수욕장 모래밭에서 멈추었다. 자전거를 따라 산도, 바다도, 시간도 멈추었다. 바다는 아득하고 내 마음은 텅 비었다. 텅 빈 마음 사이로 또 불안의 꼬리가 지나갔다. 살아온 삶에 대한 회한도 아니고 살아갈 삶에 대한 두려움도 아닌 것 같았다. 확인 할 수 없는 어떤 유혹이 나를 이리저리 끌고 다녔다.

몸을 일으켜 고개를 드니 해지는 쪽으로 장자도가 보였다. 장자도로 가는 길은 섬 자락에 무명필을 걸쳐놓은 것처럼 하얗게 빛났다. 무명필은 바람에 일렁이고 있었다. 섬에서 나서 바다에서 살다가 섬으로 돌아오지 못한 원혼들의 흰 이빨이 바람에 일렁이고 있었다. 무명필은 선유도, 장자도 그리고 무녀도를 금줄처럼 감고 있었다.

장자도로 가는 오르막길은 젊은 연인들로 가득했다. 자전거를 타는 사람도, 걸어가는 사람도, 올라가는 사람도, 내려가는 사람도 모두 젊은 연인들이었다. 나는 길 위에서 잠시 하얗게 퇴색된 망막 속에 내 가난한 젊음을 현상했다. 검게 염색한 미군 전투복 바지에 헝클어진 곱슬머리, 먼 곳만 바라보던 초점 없는 눈, 입가에 머물던 씁쓸한 작은 웃음 그리고 거듭되는 절망과 부활의 숙명……. 오르막길 막바지에는 장자교가 선유도와 장자도를 이어주고 있었다.

해가 지자 장자도는 녹슨 철선처럼 무거워지고 바다는 시신처럼 창백해졌다. 섬과 바다가 만나는 선이 섬과 바다보다 더 선명해졌다. 섬과 바다는 선에서 만나 선에서 헤어진다. 섬과 바다가 만나는 선이 해삼과 소라에게는 삶과 죽음의 경계이다. 섬에서는 내가 해삼을 먹고 바다에서는 해삼이

나를 먹는다. 내 불안은 삶에 대한 불안이기보다는 죽음에 대한 불안 같기도 했다.

사랑이 간절하여 바위가 되었다는 할미바위도, 흐느끼도록 아름답다는 낙조도, 어부들이 펼치는 장자어화도 보지 않고 그냥 돌아섰다. 어느 시인이 죽어도 녹슬지 않는다고 예찬한 조개껍데기 무더기를 오랫동안 바라보다가 그리고 바스러지도록 자근자근 밟아 보다가 돌아섰다. 돌아오는 장자교에는 보름달 같이 둥근 등이 켜져 있었다.

장자교를 건너 내리막길을 걸으면서 밀물로 수척해진 바다를 보았다. 섬과 섬 사이를 가득 채웠던 열정과 희망 대신에 쓸쓸함과 회한이 들어와 있었다. 바다는 가는 어깨를 흔들면서 연신 흐느꼈다. 바다가 작아진 만큼 섬은 커지고, 커진 섬은 질척거리는 치부를 희미한 가로등 불빛 속에 애써 숨기고 있었다. 텅 빈 가슴 속으로 갑자기 뿌연 슬픔이 몰려 왔다.

해수욕장까지 내려와 바위에 걸터앉았다. 아이와 아이의 어미인 듯한 사람이 어둠 속에서 날카로운 호미 날로 바다의 치부를 뒤지고 있었다. 바다의 여린 속살을 긁어내고 있었다. 바다가 돌아와야 하는 이유를 앗아가고 있었다. 갑자기 비가 쏟아졌다. 소나기였다. 소나기가 와도 바다는 여전히 여위고 있었다. 별이 그리운 것인지 달이 그리운 것인지 바다가 여위는 까닭을 짐작할 수가 없었다.

밤새 잠이 오지 않았다. 이른 새벽에 바다로 나갔다. 앙상해진 바다는 숨을 헐떡이고 있었다. 나는

서둘러 무녀도로 향했다. 굿을 하고 싶었다. 굿을 하면 바다를 살릴 수 있고, 나를 살릴 수 있을 거라고 믿었다. 어머니께서는 내가 아플 때면 객귀를 쫓아서 낫게 하셨다.

무녀교는 길고 높았다. 마음이 바쁘면 길은 멀어지고 물이 낮아지면 다리는 높아진다. 다리 위에는 밤샘 장사에 지친 포장마차 주인이 포장마차에 기대어 자고 있었다. 그는 이승에서 짊어진 삶의 무게를 감당할 수 없어서 여기까지 왔을 것이다. 저 깊은 잠 속에서 신선이 되어 세상만사를 희롱할 것이다. 하늘은 검은 구름으로 가득하고 다리 밑으로는 통통배 한 척이 흰 꼬리를 끌면서 지나고 있었다.

길은 연신 산을 들락거렸다. 길에는 아무도 없었다. 사람도 없고 신선도 없었다. 그리고 무녀도 없었다. 바다가 여위는 소리만 계속 들렸다. 마지막 숨을 몰아쉬는 바다와 바다를 닮은 나만 거기 있었다. 나는 불안하고 외로웠다. 누구를 붙들어 나를 거기에 매달고 싶었다. 하늘은 여전히 짙은 구름에 가려 있었다.

갈림길에서 바다 쪽으로 한참을 걸으니 저 만큼에서 외딴 갯마을이 보였다. 붉은 지붕들과 파란 지붕들이 이마를 맞대고 앉아있고, 대나무 숲이 제법 모양을 갖추고 있었다. 굿을 하기 좋은 곳이었다. 여기서 굿을 하고 싶었다. 내가 굿을 하고 싶었다. 내가 나의 신이 되고 내가 나의 신앙이 되고 싶었다.

나는 해 뜨는 쪽을 보고 오카리나를 불기 시작했다. 오장육부를 쥐어짜서 이윽고 일어나는 한줄기 바람을 오카라나 취구로 불어넣었다. 오카리나 소리는 섬과 섬 사이로 흩어져 갔다. 그 소리는 바다를 어루만지고 산을 보듬고 하늘을 우러르면서 먼 곳으로 나아갔다. 오카리나 소리는 점점 커지고 하늘과 땅과 바다는 더욱 침묵하였다.

어머니께서 거기 계셨다. 부처처럼 철저히 자신에게 무심했던 어머니께서 거기 웃고 계셨다. 내 눈에서 눈물이 흘러내렸다. 어머니는 나를 보고 잘 살아야 된다는 말씀만 계속하셨다. 생전에 우리 집에 오실 때마다 하시던 말씀을 지금도 계속하고 계셨다. 외롭게 돌아가신 어머니에 대한 죄스러움으로 가슴이 무너져 내리고 있었다.

어머니께서 사라지고 금단추가 달린 흰 제복을 입은 조카가 나타났다. 조카는 웃으면서 나에게 손을 흔들었다. 외항선 갑판 위 까마득하게 높이 쌓인 컨테이너 박스 더미 맨 꼭대기에서 손을 흔들었다. 조카는 항상 가장 높은 곳에 서고 싶어 했다. 그러나 조카는 아직도 바다에서 돌아오지 못했다. 나는 녀석을 너무 쉽게 잊고 있었다.

굿은 신명을 더해갔다. 손가락과 호흡이 제멋대로 소리를 내고 있었다. 나는 소리에 취하고 바다에 취해서 의식이 희미해지고 사지가 흐느적거렸다. 그 때, 동쪽 하늘을 덮고 있던 검은 구름이 동서로 길게 갈라지더니 그 사이로 해가 나왔다.

거짓말처럼 해가 나왔다. 강렬한 황금빛이 쏟아져 내렸다. 여위어만 가던 바다에도, 가난하기만 하던 내 마음에도 황금빛이 쏟아져 내렸다. 어머니의 용서라고 믿고 싶었다. 조카의 용서라고 믿고 싶었다. 나는 오카리나를 멈추고 황금빛 가운데서 무릎을 꿇었다. 유령처럼 어른거리던 불안이 사라지면서 잠시 적멸(寂滅)이 찾아왔다. 신선이다. 황금빛 신선이다.

군산으로 돌아가는 배를 탔다. 수녀 세 명의 모습은 보이지 않았다. 빨간 립스틱의 농염한 중년 부인도 보이지 않았다. 그들은 어디로 갔을까? 선유도가 점점 작아지고 희미해져서 마침내 보이지 않을 무렵 뱃고동이 한번 길게 울었다.

강 기 석 경북 송원초 교감

-

1

'입학생 줄고 폐교 늘고' 학교 덮친 저출생 쓰나미

-

2

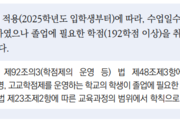

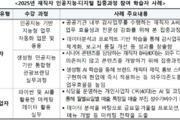

학생부에 ‘AI 베껴 입력’ 금지… 졸업유예 신설

-

3

“교복값 담합 점검… 생활복 형태 전환 검토”

-

4

AI 일상화 속 청소년 리터러시 격차 확대 우려

-

5

학교 관행·비효율적 행정절차 순차적 개선 나서

-

6

세종대 RISE사업단, AI 웹툰 생태계 특이점 포럼

-

7

올해 ‘AI·디지털 재직자 교육’ 대학 8개교 추가

-

8

교육부-고용노동부 직업계고 취업지원 강화 논의

-

9

한동대 법학부, Jessup 국제법 모의재판 국내대회 우승

-

10

만 3세 미만 장애영아 학급 기준 별도 마련 추진

구독 문의 : 02) 570-5341~2 광고 문의 : wks123@tobeunicorn.kr, TEL: 1644-1013, FAX : 042-824-9140 한국교원단체총연합회 | 등록번호 : 서울 아04243 | 등록일(발행일) : 2016. 11. 29 | 발행인 : 강주호 | 편집인 : 김동석 | 주소 : 서울 서초구 태봉로 114 | 창간일 : 1961년 5월 15일 | 전화번호 : 02-570-5500 | 사업자등록번호 : 229-82-00096 | 통신판매번호 : 2006-08876 한국교육신문의 모든 콘텐츠는 저작권 보호를 받는 바 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.