수천 수억의 뇌물을 주고받고, 명절 때만 되면 ‘잘 봐 달라’ 청탁성 선물이 온 나라를 들썩이게 하는 이 나라에서, 그대는 이 땅의 ‘스승’을 단죄할 자신이 있는가? 누가 뭐래도 교사들이여, ‘아름다운 촌지’를 주고받자. 비정한 촌지가 아닌 화인(火印)보다 뜨거운 사랑의 증표를.

선생은 타락한 존재다. 스승의 날이면 그래도 어떤 녀석이 초코파이 한 조각이라도 갖다 주겠지, 하지정맥이 불거진 채 수업을 하다 잠시 자습을 시키는, 그러다 버릇없는 녀석을 혼내면 도끼눈으로 대드는, 그 녀석을 욱하는 마음으로 한 대 쥐어박으려다 참아야 하는, 그러다 인터넷 쇼핑으로 마음을 달래고, 퇴근시간만 살피는 선생은 타락했다. 회식 자리가 있어도 대충 밥만 먹고 일어나는 선생들, 자조 섞인 농(弄)으로 명퇴 운운하며 퇴직금을 따지다 이튿날이면 서둘러 출근하는 선생은 배알도 없이 타락한 존재다.

인정한다. 선생이 선생 노릇 제대로 못하고 있다는 것을. 의사가 히포크라테스 선서를 잊은 것처럼 선생 역시 사도헌장을 망각했다는 것을. 그저 몸 사리며 내 할 일만 하고 다른 것엔 눈 감는다는 사실을. 창의인재나 인성은 행정서류로 적당히 철해 놓고 수업도 대충한다는 것을. 그러나 이 모든 게 어찌 선생 탓이랴. 선생보다 앞서 세상이 비리 공화국인 것을. 선생의 발목을 잡고 선생을 한낱 월급쟁이로 흔들어왔다는 것을. 언론이 선생을 발가벗기고 욕보여도 선생은 그저 침묵하였음을 인정한다.

인권조례다, 무상급식이다 진보의 완장을 두른 사람이 교권을 훼손해버린 무식한 세상. 제 입맛에 맞지 않으면 선생까지 고발하는 아이들, 게다가 교무실을 엎어버리겠다 막말 하며 쳐들어오는 학부모. 그저 망연자실 분필만 움켜쥐어야 하는 선생은 빈 술잔보다 쓸쓸하다.

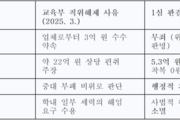

세상 참 많이 변했다. 옛날에는 이러지는 않았는데. 언젠가부터 연금개악이다, ‘김영란법’이다 하여 선생을 속물로 도배질 하더니, 아예 지상파를 통해 뇌물이나 챙기는 야누스로 매도하기에 이르렀다. 그리하여 자존심마저 분탕질 당한 선생들. 사실 부적절한 촌지를 받는 교사가 있음을 인정한다. 하지만 일부라는 것도 인정해야 하지 않겠는가. 정말이지 다수의 선생은 열악한 현장에서 고군분투하며 청보리처럼 백년대계를 노작(勞作)하고 있는데, 묵묵히 사도의 길을 걷는 선생까지 일괄하여 욕보이는 것은 ‘동굴의 우상’이다.

밥상머리 교육이 사라진 요즈음, 그래도 아이에게 휴머니즘과 정의를 가르치는 건 선생 아니었던가. 더러 부모가 포기한 자식을 돈 보스코처럼 끝까지 포기하지 않던 이 역시 선생이었고, 길거리에서 담배 피우고 술 마시고 삥 뜯고 연애질하는 아이들을 포기하지 않던 게 역시 선생이었으며, 언론의 공격에 만신창이가 되어도 툴툴 털고 일어나 다시금 아이들 속으로 들어가는 이 역시 선생이었다. 부모 없이 태어난 자식이 없듯 선생 없이 갈매나무처럼 자란 이는 없다. 그리하여 함부로 선생을 욕되게 하지 말라.

사실 뇌물이나 촌지는 선생하고 상극이다. 오히려 근친하여 비자금을 조성하고 로비와 상납, 사과박스에 뇌물까지 주던 이가 누구였는가. 룸살롱에서 ‘형님, 동생’ 하며 검은 돈을 주고받고 성매매로 ‘해피투게더’ 하려다 발각된 이는 또 누구였는가. 마지막까지도 뻔뻔하게 부인하는 이들. 언어도단의 그들이 과연 선생의 청렴을 말할 자격이 있는지. 언론과 종교마저 타락한 자본주의의 변방에서 우리는 세속에 젖을 용기도 능력도 없다.

나는 청년시절 모 방송사의 프로듀서 직을 포기하고 교직을 선택했다. 무덤을 향하는 날까지 후회하지 않기 위해. 그렇게 하여 어언 30년. 나는 내가 못 다한 일들을 아이들을 통해 이루고 싶었고 진정 궁핍한 이들에게 듬직한 언덕이 되어주고 싶었다. 민족이 무언지 정의가 무엇인지 가르쳐 주고 싶었고, 야수처럼 일탈과 비행을 저지르는 아이들을 사람으로 만들고 싶었다. 나도 어린 시절을 바람처럼 살았으므로.

나 역시 촌지를 받아 본 적이 있다. 향기가 배어 더없이 따뜻한 촌지! 어느 날 구부정한 할머니가 교무실로 찾아와 “우리 손주 선상님이셔?”하며 나를 찾았다. 인사가 끝나기 무섭게 할머니는 치마를 올리더니 고쟁이 속으로 손을 넣어 꼬깃한 돈 2천원을 꺼내었다. “이거 사탕 사 잡숴!”하며 내민 손. 갈퀴처럼 휘어진 손에 들려진 낡은 2천원. 몇 번 물리치다가 더 이상 할머니를 이길 수 없어 “할머니 그럼 제가 맛있는 사탕 사먹을께요!” 그렇게 받아 지갑에 고이 간직하고는 차마 쓸 수 없었던, 아궁이보다 따뜻했던 할머니의 온정. 뭉클한 그 무언가에 전이된 나는 선생의 역할을 파노라마 보듯 알게 되었다.

언젠가, 살아있는 닭을 보자기에 싸서 가져온 엄마도 있었다. 닭이 교무실에 물똥 싸대며 꼬꼬댁거려 난감했던, 생각하면 우습다가도 새삼 후끈해지는 추억. 이런 게 어디 함부로 잊힐 추억이겠는가! 무더운 여름, 수업에 지쳐 교무실로 오면 쪼르르 따라와 미지근한 캔 음료 하나 책상에 놓고 달아나던 아이. 그 수줍은 눈망울을 차마 잊을 수 있겠는가. 내가 받은 건 비정한 촌지가 아닌 화인(火印)보다 뜨거운 사랑이었다.

그러나 지금은, 스승의 날이면 차라리 재량휴업으로 쉬고 싶은 마음들. 스승의 날이면 되레 저들의 축제인 양 ‘은혜나 감사’와는 따로 노는 아이들. 그저 밸런타인데이나 크리스마스만 기다려 여친, 남친 찾는 무개념의 아이들. 누가 요 녀석들을 이처럼 돌연변이로 만들었는가. 더러 카톡으로 “선생님 사랑해요.” 날려주는 건 차라리 눈물겹다. 학급 달력엔 누가 뭐라 할 것 없이 저희 생일을 마음대로 낙서하고 받을 품목까지 적어두는 영악함, 이런 것들이 미래를 귀납할 수 있는 중요한 단서 아닌가.

청학동에서 보듯, 예전엔 스승과 제자가 엄격한 가운데 사랑이 오갔다. 인의예지가 무엇인지 몸으로 익히고 종아리 따끔하게 눈물 속에 피어나는 사랑을 배웠다. 김홍도의 서당도가 새삼 훈훈하게 떠오르는 것도 다 그 때문 아닌가. ‘동몽선습’이나 ‘소학’이 끝나면 부모가 떡을 해 와 그 따뜻한 것을 나누던 시절. 진정 이것을 사람들은 촌정(寸情) 또는 촌지(寸志)라 불렀다.

지금은, 커피 한 잔도 신고해야 하는 비운의 시대. 스승을 그저 돈이나 밝히는 급여생활자로 매도하는 정치인들. 저들끼리는 수 천, 수 억을 주고받으며 야합하는 걸 아는데, 뭐 묻은 개가 뭐 묻은 개 나무라는 식이다. 명절 때면 의원회관 복도에 택배가 수북이 쌓여 발 디딜 틈조차 없는 아이러니한 풍경. ‘세월호’와 함께 꿈틀대는 분노를 더 이상 들쑤시지 마라.

다시 말하면, 영화 ‘김봉두’ 같은 이가 없는 건 아니지만, 그래도 빛과 소금으로 세례를 받아 첨병으로 살기를 원하는 선생까지 잠재적 범죄자로 규정하는 것은 용납하기 힘들다. 이 땅의 ‘스승’을 그대는 단죄할 자신이 있는가. 수업료 내지 못하는 아이들에게 수업료를 몰래 내 주고, 도시락을 싸오지 못한 아이에게 당신 도시락을 선뜻 내어주던 우리의 선생들. 가정불화로 힘들어하는 아이와 짜장면을 먹으며 위로하던 게 선생이었고, 몸 아픈 아이를 응급실에 입원시키고 저녁이면 찾아가 우스개로 아이를 웃게 만들던 사람, 비가 오면 귀가하는 비 맞을세라 아이를 우산 속으로 끌어안던 이가 선생 아니었던가. 아, 세상에는 ‘뇌물’로는 풀리지 않는 불가사의가 있다는 것을 그대들은 수긍해야 한다.

그리하여 나는 가르친다. ‘아름다운 촌지’를 주고받으라고. 그것은 부활절 날 수녀님이 나눠주던 부활 달걀 같은 희망이기에. 이것이야말로 어느 집단이 함부로 흉내 낼 수 없는 지극한 떨림이자 사랑이기에. 다시금, 이 황무지에서 맹렬히 자라는 아이들아 그리고 선생들아! 해바라기처럼 뜨거운 촌지를 우리 하염없이 수수할지니!

프로필 _ 김평엽

단국대학교 대학원 문예창작학 박사

단국대학교 문예창작과 강사

2003년 『애지』 등단 시인

전)한국교육신문 논설위원

전)<현대시문학> 편집주간

현)경기 평택효명고등학교 근무

저서) 시집 <미루나무 꼭대기에 조각구름 걸려있네>, <노을 속에 집을 짓다> 외

ⓒ 한국교육신문 www.hangyo.com 무단전재 및 재배포 금지

구독 문의 : 02) 570-5341~2 광고 문의 : wks123@tobeunicorn.kr, TEL: 1644-1013, FAX : 042-824-9140 한국교원단체총연합회 | 등록번호 : 서울 아04243 | 등록일(발행일) : 2016. 11. 29 | 발행인 : 강주호 | 편집인 : 김동석 | 주소 : 서울 서초구 태봉로 114 | 창간일 : 1961년 5월 15일 | 전화번호 : 02-570-5500 | 사업자등록번호 : 229-82-00096 | 통신판매번호 : 2006-08876 한국교육신문의 모든 콘텐츠는 저작권 보호를 받는 바 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.