[한국교육신문 한병규 기자] 성범죄 등의 이유로 전자발찌를 부착한 자가 학교 등 교육시설에 접근하면 경보로 시설의 장에게 위치정보를 제공하는 법안이 발의됐다. 재범 위험성이 높은 성범죄자로부터 미성년자를 보호하기 위한 취지 자체는 긍정적이나, 학교에서 할 수 있는 조치가 극히 제한적이라 보완이 필요하다는 지적이 제기됐다.

국회 여성가족위원회 소속 유정주 더불어민주당 의원은 지난달 말 전자발찌 부착자를 학교에 알리는 내용이 담긴 ‘전자장치 부착 등에 관한 법률’ 개정안을 지난달 말 대표 발의했다. 이에 대해 한국교총은 “미성년자를 성범죄 재범으로부터 보호하자는 취지는 찬성한다”며 “단지 전자발찌 부착자의 접근 사실만 학교(원)장에게 알려줘서는 실효성이 부족하다”고 밝혔다. 이어 “준사법권도 없는 상황에서 권한은 없고 책임만 증가할 수 있다”고 덧붙였다.

교총은 보완책에 대해 학교는 물론 관할 교육청, 관내 경찰서(학교전담경찰관), 지자체 등에도 동시 통보해 서로 유기적인 협력체제 구축을 제안했다. 학교(원)장 경보 알림으로 할 수 있는 방안은 접근 주의 안내, 안심귀가 대책, 전자발찌 부착자자 학교 출입 제한 등에 그칠 수밖에 없기 때문이다.

또한 경보가 지나치게 많이 울리게 되면 불안감이 증폭되거나, 오히려 경각심이 떨어지는 문제 등에 대한 대책도 요구했다. 인근 상주 거주자의 경우 이 같은 경보 시스템은 무용지물이나 다름없다.

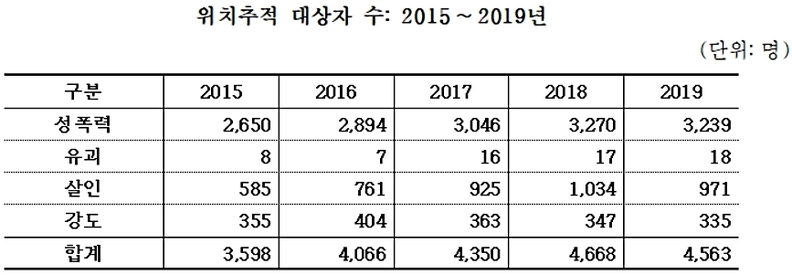

실제 2020년 기준 수도권 신상정보 공개대상 성범죄자 1622명 거주지를 분석한 결과 86.1%(1397명)가 학교 등 교육시설로부터 도모 7분(500m) 이내에 거주한 것으로 나타났다. 이들 중 43%는 19세 미만 청소년을 상대로 범행한 전과자다.

교총은 “전자발찌 착용자가 학교에 접근하는 자체를 근본적으로 막을 수 없는 상황”이라면서 “수시로 울리는 경보로 인해 학생, 학부모의 불안감 증가나 오히려 경각심이 떨어지는 문제도 발생할 수 있다”고 우려했다.