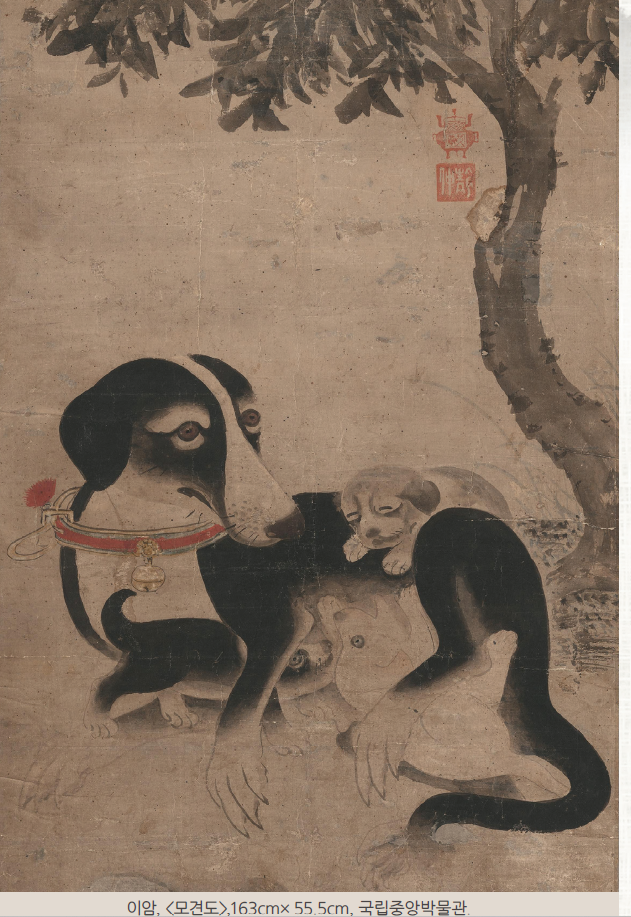

영모화(翎毛畫)란 본래 새 그림을 지칭하는 것이었으나 점차 짐승 등 털이 있는 동물 그림까지도 포함되었다. 이암은 <모견도>에서 어미 개와 강아지들을 따뜻한 시선으로 그려 중국 송나라 화풍을 넘어선 조선 회화의 독자적 흐름을 보여주었다.

이암(李巖,1499∼?)은 조선 전기의 대표적 문인화가로, 새와 짐승 등 동물을 잘 그려 명성이 높았다. 그는 직업 화원은 아니었지만, 문인 사대부로서 풍류와 취미로 그림을 그린 것으로 알려졌다. 그의 생애에 대해서는 알려진 기록이 많지 않지만, 궁중에서도 그의 재능은 인정받아 <인종실록>에 따르면, 화원 신분이 아님에도 화가 이상좌와 함께 중종의 초상을 그릴 화가로 승정원에 의해 추천되기도 하였다. <모견도>는 1957년 미국 메트로폴리탄박물관에서 열린 한국미술전에서 가장 호평받은 작품으로 소개되었다. 어미 품에 안긴 사랑스러운 새끼 강아지들을 묘사하여 해외에서도 그 예술적 가치를 인정받았다.

조선 전기 회화사의 독자적 화풍

16세기 조선회화의 특징은 한국적인 정취와 독자성으로 요약된다. 이암은 어려서 중국 송나라 모익(毛益)의 화법을 배웠다고 전하지만, 현존하는 작품들을 보면 당대 중국화의 모방을 넘어 조선의 정감과 개성을 담은 독자적 화풍을 이루었음을 알 수 있다. 실제로 그의 강아지 그림들은 꾸밈없고 천진한 분위기를 풍기는데, 화면 속 강아지들의 생김새도 길게 늘어진 귀와 푸근한 외모 등 전형적인 우리나라 토종 강아지의 모습을 충실히 묘사하고 있어 한국 회화사에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 이처럼 이암은 인간과 다름없이 동물을 감정과 교감을 나누는 존재로 파악하여 따뜻하고 인간적인 시선을 담아낸 화풍을 보여주어, 조선 회화의 한 흐름을 나타낸다.

이암의 <모견도>를 좀 더 깊이 살펴보자. 조선 전기 회화사적 맥락에서 영모화의 위치를 보면, 영모화란 본래 새의 깃털(翎)과 털 있는 짐승(毛)을 그린 그림을 뜻하며, 일반적으로 화조화(꽃과 새 그림)와 더불어 동물화를 포함하는 개념으로 쓰인다. 전통적으로 동물과 새는 벽사(辟邪), 즉 악귀를 쫓고 복을 불러들이는 길상(吉祥)의 상징으로 여겨져 그림 소재로 자주 활용되었고 문인 사대부들의 중요한 그림의 소재로 다루어졌다. 조선 시대에도 영모화는 산수화와 인물화에 버금갈 정도로 중요하게 다루어졌으며, 도화서(圖畫署) 화원의 채용 시험에서 인물화와 함께 필수 과목으로 채택될 만큼 중요성이 인정됐다.

조선 전기의 영모화는 두 가지 큰 경향으로 발전하였다. 하나는 중국 남송(南宋) 이래의 궁정 화풍을 계승한 구륵법(鉤勒法) 기반의 원체화풍으로, 정확한 윤곽선과 채색을 사용하여 화려하고 정교하게 묘사하는 양식이다. 다른 하나는 문인층의 취향을 반영한 몰골법(沒骨法) 기반의 수묵담채화풍으로, 먹선의 윤곽을 생략하고 번짐 효과를 활용한 묵법(墨法)으로 형태와 음영을 표현하여 담백하고 소박한 느낌을 주는 양식이다. 이암의 <모견도>는 바로 이 두 번째 흐름을 잘 보여주는 작품으로서, 먹의 농담과 번짐을 이용해 부드러운 강아지들의 털을 표현하고 배경은 최소한의 요소만 그려내어 여백의 미를 살리는 등 조선적 문인화풍 영모화의 전형을 보여준다.

오늘날에도 이어지는 인간과 동물의 더불어 사는 삶

이암의 <모견도>는 일상의 소재인 어미 개와 강아지를 담았으면서도, 작가의 애정이 어린 시선이 느껴진다. 화면 속 강아지들은 당시 토종 강아지의 모습을 소박하게 담고 있다. 먹의 농담과 번짐이 드러나게 강아지들의 털을 묘사하면서도 배경의 간략한 처리로 어미 개와 강아지들이 돋보인다. 어미 개의 목에 방울이 달린 붉은색 목줄은 왕실이나 양반집에서 기르는 반려견으로 추정된다. 또한 나무 아래의 오른쪽에 위치한 이암의 낙관도 그림과 잘 어우러진다.

세로로 긴 화면에 어미 개를 중심에 배치하고, 강아지들을 역동적으로 배치하여 어우러지게 하여 안정감과 동세가 조화롭다. 어미 개는 앉아서 시선을 잠들고 있는 새끼 강아지에게 주지만, 다른 두 강아지의 시선은 모이면서, 시선이 분산되지 않게 어미 개에서 새끼 강아지들 사이의 공간으로 집중된다. 이러한 구도는 정적이면서도 동적인 순간을 함께 어우러지게 한다. 이처럼 인간의 삶에 함께하는 동물들에게 따뜻한 정서를 불어넣는 작가의 독자적 시선이 한국적 동물화풍으로 이어졌다.

그림 속 어미 개와 강아지들의 관계는 모성애와 가족애를 담고 있다. 가족 간의 사랑은 인간뿐 아니라 동물에게서도 찾아볼 수 있다. 이러한 생명존중이나 반려동물에 대한 사랑은 오늘 현대 사회에도 이어진다. 시대를 초월하여 계속되는 보편적 사랑은 과거와 현재의 연결을 의미한다. 작가의 따뜻한 시선 속에서 생명에 대한 애정을 느낄 수 있다.