나는 내가 선생인 것이 행복하다. 그런데 주변을 보면, 선생 노릇이 결코 쉽지만은 않은 모양이다. ‘어휴, 더 늙고 힘 빠지기 전에 관둬야지’, ‘더 힘들어지기 전에 정리하는 게 좋겠어’라는 말들을 종종 듣게 된다. 아이들 때문에 힘들다는 건지, 여러 가지 교육적 변화 때문에 힘들다는 건지 알 수는 없지만 학교생활이 힘들다는 것은 매 한 가지이다.

“아이들 가르치는 게 뭐가 힘드냐?”

나 자신도 때로는 수업에 지치고, 일에 치여서 파김치가 될 때가 있다. 그런 푸념으로 ‘아휴, 힘들어’라고 하면 학교가 뭐가 힘드냐고 한다. 친구들과의 만남에서도 학생들을 가르치는 게 힘들다고 하면, “아이들 가르치는 게 뭐가 힘드냐?”라는 반문을 받게 된다. 교육을 몰라도 너무 모르고 하는 말이다. 학교에서 가르치는 것이 어찌 교과지식뿐이랴. 그런데 사회가 너무 경쟁 위주로 치우치다 보니 학교마저도 지식충전소인 양 되어 버렸다. 그래서 잘못 생각하면 선생을 지식전달자로 생각하기 쉽다. 그러나 학교는 단순히 지적 충전을 위한 공간만이 아니라 정의적 영역과 심동적 영역까지도 골고루 성장하도록 돕는 ‘사람됨’의 공간이다. 선생의 발걸음 하나라도 교육이 아닌 것이 없다. 그래서 교실 수업에 들어가는 선생님은 쿠닌(J. Kounin)의 ‘상황이해(with-it-ness)’처럼 수만 개의 촉수와 감각 더듬이를 세우고 학생들과 상호작용해 가는 전문인이다. 컴퓨터 자료나 영상 자료 등의 학습 보조 자료들을 정성껏 준비하여 학생들이 잘 알아듣고 있는지 안테나를 세우며 수업을 진행하다 보면 금방 온몸에 진기가 쭉쭉 빠진다.

아이들을 가르치러 가는 건지, 공문 처리하러 가는 건지

더욱이 요즘에는 인터넷 시대라서 그런지 학교에 오는 공문들도 엄청 많아졌다. 사실, 어떤 때는 학생들을 가르치는 것보다도 공문 처리에 바쁜 경우가 비일비재하다. 금방 공문이 와서 하루 이틀 만에 결과를 내놓으라고 하니 스트레스가 이만저만이 아니다. 업무 경감을 위해 노력한다고 하지만 말뿐이다. 교무행정사가 아닌 업무 담당자가 직접 처리해야 할 공문이 대부분이다. 또한 학교에 오는 공문들을 보면 이 세상 어디에 학교 교육과 관련 안 된 곳이 있을까 싶게 전국각처에서 문서들이 날아온다. 아이들을 가르치러 가는 건지, 공문 처리하러 가는 건지 분간이 안 될 정도다.

‘지옥에서 온 학생’이 고개를 드는 순간 시작되는 처절한 투쟁

“우리에겐 중학교 2학년이 있어서 북한의 김정은이 못 쳐들어온다”는 자조 섞인 우스갯소리에는 우리 교직 생활의 고통이 충분히 담겨있다. 질풍노도의 시기를 거치면서 미성숙에서 성숙으로 나아가는 우리 학생들에게 선생은 어떤 역할을 해 주고 있을까? 세상이 그렇게 무서워하는 10대들의 영혼까지도 손을 잡아 이끌어주고, 바람막이가 되어주고 있는 게 우리 선생이 아닐까 싶다. 실제로 교실 수업에서 ‘지옥에서 온 학생’*이 고개를 쳐드는 순간, 교실은 많은 순수한 가슴들이 공부하는 곳이 아니라 학습 분위기를 바로잡기 위한 처절한 투쟁이 시작되는 공간으로 변하게 된다. 몇 번이고 주의를 시켜도 변함없는 학생의 행동은 교사의 스트레스 수치를 극도에 달하게 한다. 매일 매수업 시간이 전쟁통이 되는 이유이다.

학생이 방학이지 선생이 방학인가?

교직 생활을 하면서 가장 많이 듣게 되는 말 중 하나가 ‘선생은 방학이 있잖아’가 아닐까 한다. 실제로 방학이 있다는 것은 교직 생활의 큰 매력이다. 지친 몸과 마음을 재충전하며 여유를 가지는 시간이기도 하다. 그러나 생각해 보면 학생이 방학이지 선생이 방학인가? 방학 중에도 많은 교육활동, 예컨대 방학 중 보충학습이라든가, 특별활동 등으로 거의 매일 출근하다시피 해야 하며, 뒷목을 당기는 많은 공문도 방학을 쉬어서 오지는 않는다. 인문계 고등학교에 근무하는 선생님들의 경우에는 방학은 고사하고 1년에 단 며칠 여유를 갖기도 힘들다. 그리고 평일에도 저녁 늦게까지 학습 지도에 매달려서 끙끙댄다. 학생들도 안 돼 보이지만 선생 노릇도 보통 힘든 게 아니다. 지나친 교육열 때문이기는 하지만, 한편으로 생각해 보면 이것이 우리나라 발전의 원동력이 아니었나 싶다. 물론 앞으로는 선진국 수준에 맞게 교육도 선진화되었으면 하는 바람이기는 하다.

재미있는 것은 방학 때 자녀와 3일만 집에 같이 있으면 부모가 하는 말이, ‘어휴! 빨리 개학 좀 했으면 좋겠다’이다. 아침 늦도록 이불을 동그랗게 말고 꿈틀대는 꽈배기가 되어 온 집 안을 뒹구는 모습이란 참으로 볼 만한 것이다. 그러면 학교는 어쩌란 말인가. 학교도 방학이 있어야 재충전을 하지 않겠는가.

[자세한 내용은 월간 새교육에 있습니다]

-

1

'입학생 줄고 폐교 늘고' 학교 덮친 저출생 쓰나미

-

2

학생부에 ‘AI 베껴 입력’ 금지… 졸업유예 신설

-

3

AI 일상화 속 청소년 리터러시 격차 확대 우려

-

4

“교복값 담합 점검… 생활복 형태 전환 검토”

-

5

학교 관행·비효율적 행정절차 순차적 개선 나서

-

6

세종대 RISE사업단, AI 웹툰 생태계 특이점 포럼

-

7

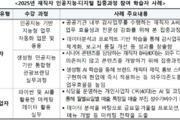

올해 ‘AI·디지털 재직자 교육’ 대학 8개교 추가

-

8

만 3세 미만 장애영아 학급 기준 별도 마련 추진

-

9

한동대 법학부, Jessup 국제법 모의재판 국내대회 우승

-

10

교육부-고용노동부 직업계고 취업지원 강화 논의

구독 문의 : 02) 570-5341~2 광고 문의 : wks123@tobeunicorn.kr, TEL: 1644-1013, FAX : 042-824-9140 한국교원단체총연합회 | 등록번호 : 서울 아04243 | 등록일(발행일) : 2016. 11. 29 | 발행인 : 강주호 | 편집인 : 김동석 | 주소 : 서울 서초구 태봉로 114 | 창간일 : 1961년 5월 15일 | 전화번호 : 02-570-5500 | 사업자등록번호 : 229-82-00096 | 통신판매번호 : 2006-08876 한국교육신문의 모든 콘텐츠는 저작권 보호를 받는 바 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.