상처 입은 아이들이 모이는 곳이 있다. ‘넘어지고, 떨어지고, 까지고, 멍이 들고 딱지가 진’ 아이들이 제힘으로 문을 열고 도움을 청한다. 대개 보이는 상처가 덧나지 않게 간단한 처치만으로 상황은 마무리된다.

상처 입은 아이들이 모이는 곳이 있다. ‘넘어지고, 떨어지고, 까지고, 멍이 들고 딱지가 진’ 아이들이 제힘으로 문을 열고 도움을 청한다. 대개 보이는 상처가 덧나지 않게 간단한 처치만으로 상황은 마무리된다.

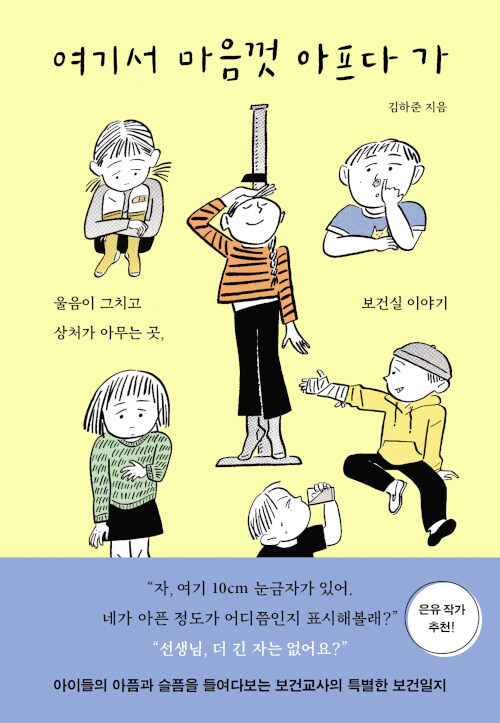

‘배가 아파요’, ‘머리가 아파요’ 아픔을 호소하지만, 원인을 쉬이 찾기 어려운 아이들도 이곳으로 모인다. 보이지 않는 곳, 마음의 상처로 아파하는 아이들이다. 이곳에 가면 나을 수 있다는 기대, 자신의 아픔을 알아봐 주길 바라는 마음을 품은 아이들이 문을 두드리는 곳, 학교 보건실이다.

대학병원 간호사로 근무하다 학교 현장에서 20년간 보건교사로 일하고 있는 저자가 기록한 보건실 이야기다.

학교에서 기록하는 보건일지 프로그램의 양식은 간단하다. 이름, 아픈 곳, 처치가 전부다. 저자는 매일 하루 30분 이상 시간을 내 보건일지를 입력하지만, 보건교사로서 한 일이 충실하게 기록되지 못해 못마땅했다고 고백한다.

“언젠가부터 틈이 나는 대로 아이들의 다양한 모습을 내 방식대로 기록했다. 정확히 말하면 해를 더할수록 보건 업무라는 일로부터 소외되어가는 나를 위해 기록했다고 말하는 것이 옳을 것이다.”

그렇게 틈틈이 남긴 메모를 보며 쓴 글에는 보건교사로서 책임과 의무를 넘어 아이들에 대한 존중과 관심, 경청, 응원의 태도가 고스란히 담겨 있다.

저자는 “아이들은 물 한 잔, 따뜻한 찜질 몇 분, 그저 앉아 있는 몇 분만으로도 다시 생기를 찾는다. 작은 관심에도 금세 좋아진다. 이런 아이들에게 약은 필요 없다. ‘그래, 내가 네 맘 알 것 같다’라는 신호를 보내기만 하면 된다”고 말한다.

보건실을 찾는 아이들이 늘어나는 만큼 특단의 대책이 필요하다고도 주문한다. ‘5분 간격으로 홍수처럼 들이닥치는 아이들과 많은 업무’와 ‘갈수록 많은 법들과 규정 속 책임을 지우는 방식으로 일을 하게 만드는 제도 속에서’는 아이들의 아픔에 온전히 마음을 기울이기가 어렵다는 점을 상기시킨다.

“보건실은 간단한 외상을 치료하기 위해서만 존재하는 것이 아니다. 이런 아이 하나를 발견해내기 위해 존재하는 곳이기도 하다. 어떤 위험한 징조를 감지하기 위한 센서가 되기도 하고, 가정과 교실에서 소외된 아이를 마지막으로 걸러낼 수 있는 체의 역할이 되기도 한다.” 김하준 지음, 수오서재 펴냄.