조선 시대 편지의 형식을 살펴보면 상세한 내용으로 상대를 설득할 목적으로 쓴 서간(書簡)과 한 자(30센티)의 짧은 글로 소소한 일상을 적은 척독(尺牘)이 있다. 사대부들은 전화가 없던 시대에 편지를 보내는 것이 일상이었다. 벗에게 마음과 정서를 담아 고유의 필체로 편지를 보내고 가슴 설레며 답신을 기다렸을 것이다. 그중 척독은 짧은 편지로 오히려 긴 여운이 느껴진다.

조선 시대 편지의 형식을 살펴보면 상세한 내용으로 상대를 설득할 목적으로 쓴 서간(書簡)과 한 자(30센티)의 짧은 글로 소소한 일상을 적은 척독(尺牘)이 있다. 사대부들은 전화가 없던 시대에 편지를 보내는 것이 일상이었다. 벗에게 마음과 정서를 담아 고유의 필체로 편지를 보내고 가슴 설레며 답신을 기다렸을 것이다. 그중 척독은 짧은 편지로 오히려 긴 여운이 느껴진다.

처마의 빗물은 똑똑똑 떨어지고 향로의 향냄새 솔솔 풍기는데 지금 두엇 친구들과 맨발 벗고 보료에 앉아 연한 연근을 쪼개 먹으며 번뇌를 씻어볼까 하네. 이런 때에 자네가 없어서는 안 되겠네. 자네의 늙은 마누라가 으르렁거리며 자네의 얼굴을 고양이상으로 만들겠지만 위축되지 말게. 문지기가 우산을 받고 갔으니 가랑비쯤이야 족히 피할 수 있을 걸세. 빨리빨리 오시게나. 모이고 흩어짐이란 항상 있는 것이 아니니, 이런 모임이 어찌 자주 있겠는가. 헤어지고 나면 후회해도 돌이킬 수 없을 것이네. <허균이 이재영에게>

이 글은 여름날 허물없는 벗들이 빗소리를 맡으며 어린 연근을 쪼개 먹자고 벗을 부르고 있다. 짧은 글에 오감이 잘 드러나고 친구의 부름에 무서운 마누라가 잔소리하겠지만 위축되지 말라고 농담까지 곁들였으니 누군들 부름에 응하지 않을 수 있는가. 이와 같은 허균의 척독에는 벗을 생각하는 아름다운 마음이 있다.

어젯밤 달이 밝기에 비생을 찾아갔소. 그를 데리고 집에 돌아와 보니, 집을 지키던 자가 와서 말하기를 "키 크고 수염이 좋은 손님이 노랑말을 타고 와서 벽에다 글을 써 놓고 갔습니다" 하더이다. 촛불을 비춰보니 바로 그대 필치였소. 안타깝게도 내게는 손님이 왔다고 알려주는 학(鶴)이 없기에 그만 그대에게 문에다 ‘봉(鳳)’ 자를 남기게 하였소. 섭섭하고도 송구하구려. 이제부터는 당분간 달 밝은 저녁이면 감히 밖에 나가지 않을 거요.

<박지원이 홍대용에게>

어느 달 밝은 밤에 담헌 홍대용이 연암 박지원을 방문했다. 하지만 박지원은 마침 달이 밝아 비생에게 가는 바람에 집에 없었다. 송나라 임포는 학(鶴)을 두 마리 길렀는데 그 학이 손님이 온 것을 알렸다고 한다. 박지원 그런 학이 없어 홍대용을 맞을 수 없었다는 아쉬움을 표현했다. 여기에다 봉(鳳)을 남겼다는 것은 이후 누구를 찾아갔다가 만나지 못하고 돌아간다는 의미다. 진나라 때 여안이 친구 혜강을 찾아갔으나 출타하여 그의 형 혜희가 맞아 주었으나 문 위에 봉(鳳)자를 써두고 갔다고 한다. 박지원은 허균만큼이나 척독의 묘미를 알고 즐겨 쓰던 이였다고 한다. 특히, 옛글에서 상황에 맞는 글을 찾아내어 적절하게 인용함으로써 읽는 이가 절로 웃음이 짓게 만드는 탁월한 이야기꾼이다. 못 만나서 섭섭하고 송구한 마음으로 “이제부터는 당분간 달 밝은 저녁이면 감히 밖에 나가지 않을 거요.“ 말하는 대목은 참으로 멋진 능청스러움이다. 아마도 홍대용이 행복한 웃음을 지었을 것이라 생각된다.

척독은 결코 시간이 없어 짧게 쓴 글이 아니다. 긴 편지를 쓰는 것 이상으로 애를 써서 작품성을 의식하고 제작된 글이다. 척독을 읽고 나면 정경이 떠오르고 그림이 그려진다. 절제된 비유와 간결한 표현, 말할 듯하지 않고 머금은 여백의 미를 추구한다. 척독은 산문보다 오히려 시에 가깝다.

오늘날, 가장 척독에 가까운 것은 아마도 엽서(葉書)일 것이다. 엽서를 가장 살뜰하게 쓴 사람으로 신영복 선생이 있다. 감옥에서 한 달에 한 장 주어지는 엽서를 위해 머릿속으로 몇 번의 퇴고를 거쳐 십여 분 주어지는 시간 안에 빠르게 적었다고 한다. 그분의 엽서는 감옥에서 세상을 향해 보내는 안타까운 메시지가 아니었을까?

가을이 깊어져 간다. 우수수 날리는 낙엽 사이로 추수가 끝난 빈 들의 고요한 모습이 보인다. 이제 우리도 자기 내면을 들여다보면서 먼 곳의 벗에게 마음을 전하는 한 장의 편지를 써 보면 어떨까?

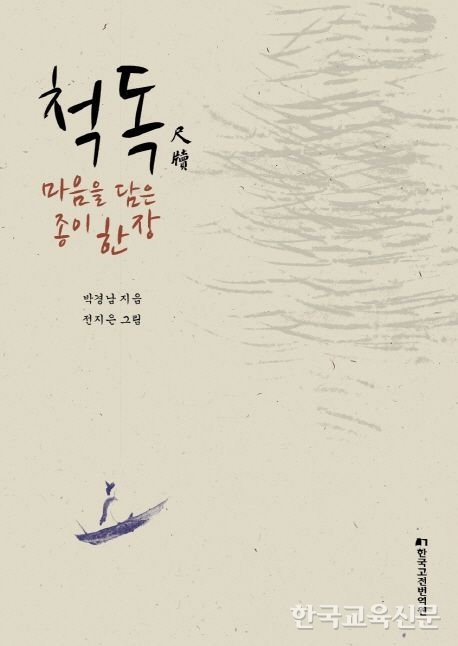

『척독』, 박경남 지음, 한국고전번역원, 2015