고등학교를 졸업하고 대학을 갈 때 많은 사람은 학과 선택의 고민을 한다. 적성에 맞는 과는 무엇일까. 어떤 직업을 가져야 하나. 하지만 나는 대학 진학을 하면서 이런 고민을 하지 않았다. 고등학교 때부터 그저 문학을 좋아했다. 문학은 단순하고 무미건조한 현실을 촉촉이 적셔주었다. 문학을 통해 보는 세계는 내가 꿈꾸고 있는 행복의 무지개가 보였다. 그곳에서는 내 삶의 호숫가에도 아름다운 꽃이 필 듯했다. 문학을 공부하고 문학을 가르치는 선생님이 되는 것이 꿈이었다.

그래서 사범대학 국어교육과에 갔다. 공부도 열심히 하리라 마음먹었다. 하지만 대학은 내가 꿈꾸던 낭만이 없었다. 유신 정권이 무너지고 사회는 민주화의 열망이 한꺼번에 분출되었다. 대학도 혼란스러웠다. 학우들은 매일 전투경찰과 투석전으로 마주쳤다. 그 혼란을 뒤로 한 채 나는 군에 쫓기듯 갔다.

다시 찾은 캠퍼스는 평온을 찾은 듯했다. 세상은 프로야구가 출범과 컬러텔레비전의 등장으로 더욱 화려해졌다. 하지만 캠퍼스는 최루탄 냄새만 나지 않을 뿐이지 우리를 둘러싸고 있는 시대의 불안은 여전했다. 그 속에 있는 나는 더욱 고독해졌고 답답해졌다.

나는 그때 답답함에 못 이겨 강의실에서 조병화 선생님께 함부로 했다. 현실과 동떨어진 사랑 타령의 시는 저급 문학이라고 거칠게 말했다. 시대정신을 담은 시가 읽고 싶다고 말씀드렸다.

그때 선생님은 꾸중대신에 연구실로 찾아오라고 말씀하셨다. 당시 선생님은 부총장님이셨다. 부총장님 연구실은 본관 중앙에 위치하고 있었다. 그곳은 아무나 출입을 하지 못하는 권위의 구역처럼 느껴졌다.

그런데 선생님은 나를 반갑게 맞아주셨다. 선생님은 텔레비전 커피 광고에도 나오고 계셨는데 그 모습처럼 직접 커피를 주셨다. 그리고 강의실에서 거칠게 내뱉었던 나의 말에 대해 말씀하셨다. ‘네 말대로 현실을 냉철하게 보는 것은 젊은이로서 당연한 것이다. 또 오늘날 시대를 고민하고 그것을 문학에 담으려는 너의 문학 정신도 높이 살만하다. 하지만 그것이 문학으로 표현될 때는 다듬어져야 한다. 순결한 정신이 훼손될 수 있다. 내면으로 충분히 다듬어진 정신이 문학으로 승화되어야 한다.’ 그리고 계속 말씀하셨다. ‘너는 지금 삶에 지쳐 있는 듯하다. 먼저 너 자신을 추스르는 글을 써 보면 어떻겠니?’

선생님께서는 내가 고민하는 것이 무엇인지 알고 계셨다. 군에서 대학으로 돌아와서 달라진 세계에 베돌고 있는 나를 읽고 계셨다. 선생님과의 만남 이후 수업 시간이 달라졌다. 선생님의 강의가 마음에 들어오기 시작했다.

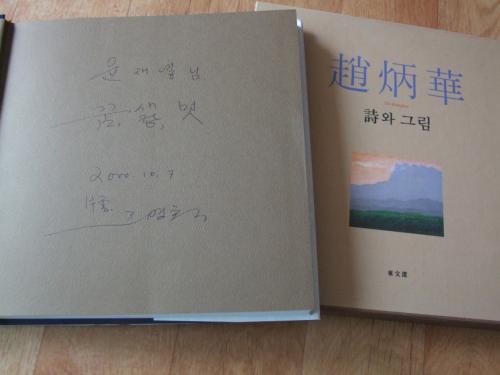

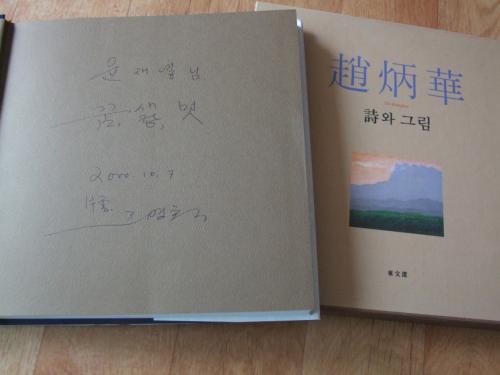

이제는 내가 먼저 선생님의 연구실을 찾았다. 열려진 문틈으로 들여다보니 선생님은 화폭 앞에서 멀리 떠 있는 구름을 끌어다가 채색을 하고 계셨다. 화폭에 여백이 아름다운 그림을 그리시는 선생님은 붓을 놓으시고, 나를 반갑게 맞이해 주셨다. 그리고 신간 시집에 헌사를 써 주셨다.

대학 졸업 후에는 내가 직장 생활에 얽매여 있다 보니 선생님을 찾을 수가 없었다. 그래서 조심스럽게 편지를 드렸는데 큰 선물이 왔다. 선생님의 시집과 함께 답장을 주신 것이다. 기대도 하지 않았는데 선생님은 늘 푸짐하게 마음을 주셨다. 그리고

‘문학 공부에 절대적 진리란 없다. 교사의 일방적 강의는 학생들과 의사소통을 차단한다. 많이 가르치고 싶다는 욕심을 버리고, 아이들이 많이 느끼고, 많이 생각을 다듬도록 도와주어라.’

지금 생각해 보면, 선생님께서는 시인이 되겠다며 덤벙대며 요란스럽게 싸다니던 나를 한 번도 꾸짖은 적이 없었다. 오히려 문학의 길을 열어 주시기 위해 무던히 참으시며, 삶에 대한 화두를 던지셨던 기억이 난다. 선생님께서는 수업 시간에 우리에게 현학적인 지식을 쏟아내려고 하지 않으셨다. 오히려 우리가 더 많은 이야기를 할 수 있도록 오래 참고 기다리셨다.

선생님은 한국 현대 시단의 거목이셨다. 하지만 나는 선생님께 문학을 배우지 않았다. 내가 선생님께 배운 것은 제자 사랑이었다. 선생님은 대학의 부총장님이고, 사회 활동도 많이 하는 교수이셨다. 그런데도 선생님께서는 한낱 학부생에 지나지 않은 내가 방문을 해도 내치시는 일이 없었다. 시인으로서, 학자로서, 종합대학의 운영자로서 눈코 뜰 새 없이 바쁘실 텐데 한 번도 싫어하지 않으셨다.

대학을 졸업 후에도 선생님은 나에게 사랑의 물줄기를 보내셨다. 직장 생활에 쫓겨 직접 찾아뵙지도 못하고 겨우 스승의 날이면 편지를 드렸는데 답장을 주시는 것은 물론 선생님의 신간 시집을 보내주셨다. 세월이 흐르면 그 마음도 닳을 듯했지만 선생님은 그렇지 않으셨다. 연로하시고 병상에 계시면서도 마지막까지 제자를 사랑하신 그 마음을 잊을 수가 없다.

선생님 그늘에서 벗어나 줄곧 교실에서 아이들을 가르치면서도, 내 마음 속 깊은 곳에는 선생님에 대한 그리움이 가시질 않았다. 그래서 선생님께서 끊임없이 적셔주시던 사랑의 손길을 흉내 내며 살아오고 있다. 오늘날까지 내가 큰 과오 없이 교직에 몸을 담고 있는 것도, 결국은 교실에서 선생님 흉내를 내며, 아이들 앞에 서왔기 때문일 것이다.

* 조병화 선생님(1921~2003)

시인. 호는 편운(片雲). 경기도 안성(安城) 출생. 1938년 경성사범학교, 1945년 일본 도쿄[東京(동경)]고등사범학교 졸업. 1949년 첫시집 ‘버리고 싶은 유산’을 발간, 문단에 데뷔. 이어 ‘하루만의 위안(1950)’, ‘패각(貝殼)의 침실(1952)’ 등을 발표하며 정력적인 작품 활동을 했고, 많은 국제대회에도 참가했다. 현대적 도시풍의 서정 시인으로 자신의 독특한 시 세계를 구축했으며, 일상의 평이한 문맥으로 진솔하게 그려 일반 대중의 호응을 받았다. 1960년 아시아자유문학상, 1974년 한국시인 협회상, 1985년 대한민국예술원상 및 국민훈장 모란장 등을 수상했다. 1982~1984년 시인협회장, 1989~1991년 문인협회 이사장, 1995년 예술원회장이 되었다. 창작시집 53권, 선시집 28권, 시론집 5권, 화집 5권, 수필집 37권, 번역서 2권, 시 이론서 3권 등을 비롯하여 총 160여 권의 저서를 출간했다. 그리고 세계시인 대회 계관시인이다.

그는 시뿐만 아니라 그림도 겸하여 초대전을 여러 차례 가졌다(유화전 8회, 시화전 5회, 시화-유화전 5회 등). 그의 그림은 시 세계와 흡사하여 아늑한 그리움과 꿈이 형상화된, 상상의 세계로 이끈다. 1981년부터 인하대학교 교수(문과대학장, 대학원원장, 부총장 등 역임)로 재직하다 1986년 8월 31일 정년퇴임했다.