능가사는 전남 고흥 팔영산 자락에 위치한 사찰이다. 신라 땐 10대 사찰 중의 하나로 뽑혔고, 조선 시대엔 호남 4대 사찰 중의 하나였을 정도로 웅대한 규모였다고 하나 지금은 그 명성이 무색할 정도로 고요하다. 지금은 문화재로 지정된 천왕문과 대웅전, 능가사 사적비와 요사체 같은 몇 채의 건물과 텅 빈 넓은 뜨락이 옛 모습을 가늠하게 한다.

사실 능가사는 입구의 천왕문의 사천왕상과 대웅전이 아니라면 절냄새가 별로 나지 않는다. 그저 고즈넉한 그러면서도 조금은 쓸쓸한 정원에 들른 기분이다. 천왕문의 문턱을 넘어서면 정면으로 보이는 대웅전이 한눈에 들어오고 왼쪽의 범종각이 서있다. 그리고 넓은 뜰이 퇴색한 궁전의 뜰처럼 길다랗게 나있다.

잡초도 없이 깨끗하게 정돈된 뜰을 천천히 걷다 보면 쓸쓸함은 이내 가시고 평안함이 마음에 깃든다. 다른 절에서는 맛보지 못한 것이다. 대개 이름난 절을 가면 이것저것 감상하는데 눈이 많이 쏠린다. 그러나 능가사는 감상하는 즐거움도 있지만 유유자적하게 거니는 맛이 더 좋다. 그렇게 걷다 보면 굳이 부처님에게 합장하지 않아도 평안이 깃든다.

뜰을 느릿느릿 거닐다 보면 절집 사람의 세심한 손길을 느낄 수 있는 것들이 눈에 띈다. 작은 화초들이 군데군데 길손을 맞이하듯 심어져 있다. 사람은 보이지 않지만 작은 화초들은 얼굴을 내밀고 주인 대신 나그네를 맞이하는 것 같다. 절집 주인들의 보이지 않은 마음을 엿보는 것 같아 기분이 좋아진다.

능가사엔 두 개의 범종이 있다. 하나는 화려한 단청무늬로 만들어진 종각에 있는 범종과 마당가에 쓸쓸히 메어 있는 범종이다. 천왕문 지나 바로 왼쪽엔 위치한 종각의 범종은 조선 숙종 때 주조되었다고 하는데 겉에 팔괘의 문양이 새겨져 있다. 이는 조선시대 일반범종에선 볼 수 없는 것이라고 하는데 이 종각은 하나의 일화가 전해지고 있다.

이 종을 치면 고흥군 점암면 일대에 종소리가 울려 퍼질 정도로 소리가 컸다 한다. 헌데 일제 때 일본 헌병들이 종을 탐내어 헌병대로 옮겨 종을 쳤으나 종소리가 울리지 않자 도로 능가사로 돌려보냈다고 한다. 사실인지 아닌지는 모르지만 그만큼 능가사의 범종이 어떤 영험함을 가지고 있든가 아님 일제의 문화제 수탈의 만행을 드러내기 위한 이야기일 수도 있다.

종각의 범종을 지나 쭉 올라가다 보면 대웅전 못 미쳐 오른편에 허름한 철 구조물에 걸려있는 범종이 있다. 범종엔 ‘팔영산 능가사’란 글자가 선명하게 쓰여있다. 그런데 이 범종은 종각의 범종과는 대조적이다. 비바람에 그대로 노출되어 금방이라도 기울러 무너질 것 같다. 문화재와 비문화재의 차이인가 싶으면서도 왠지 보기가 안쓰럽다. 종의 유래도 적혀 있지 않은 그 범종에 더 눈길이 더 머문다. 쓸쓸한 나그네 같은 그 범종을 뒤로 하고 대웅전에 다다랐다.

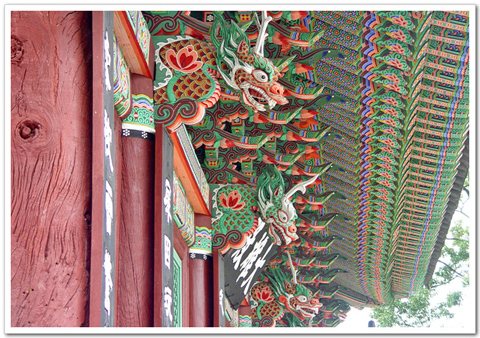

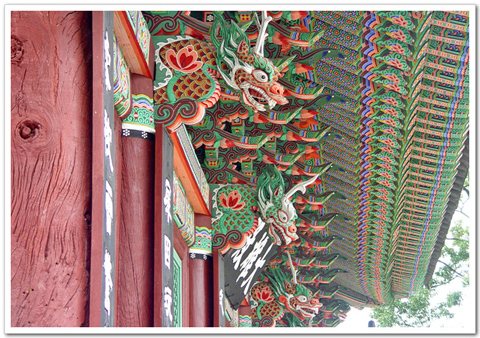

안내판에 예전에 보현사라 했는데 임진왜란 때 불에 탔던 것을 인조 22년에 벽천대사가 다시 지어 능가사라 했다고 적혀있다. 이 건물이 지붕은 옆에서 볼 때 여덟팔자 모양의 팔작지붕을 하고 있다. 대웅전의 규모로 보아 능가사가 상당히 컸던 절임을 짐작할 수 있다. 그러나 지금은 대웅전만이 옛 영광을 그리워하듯 서있는 것이 나그네에겐 아쉬움으로 전해진다.

그런데 이 대웅전 앞에 다른 절에선 볼 수 없는 게 있다. 일종의 당간지주 같은 게 대웅전 앞에 서있다. 보통 당간지주는 절 입구쯤에 있는데 대웅전 앞에 당간지주 같은 게 있다니, 그런데 어디에도 그 연유를 알 수 있는 글귀를 찾을 수가 없다.

지금의 대웅전은 2001년에 해체 복원한 것이라 한다. 그래서 그런지 단청이 곱게 되어 있다. 난 오래된 절의 곱게 단청된 것을 보면 가끔 아쉬운 마음을 품곤 한다. 세월의 모습을 느끼지 못해서인지도 모른다. 그런데 나그네의 눈길을 끈 건물이 대웅전을 돌아서 가자 눈에 띄었다. 채색의 빛이라곤 전혀 없는 건물이 덩그러니 서있다. 응진당이다. 아무런 꾸밈도 없는 응진당 앞에 서서 아무런 생각도 없이 물끄러미 바라보았다.

그러고 보니 능가사엔 범종도 그렇고, 부처님을 모신 두 개의 건물도 그렇고 상당히 대조적으로 서있다.

응진당 앞을 서성이다 우물가에 갈증 난 목을 축였다. 물맛이 꿀맛이다. 이상하게도 어느 절집에나 가면 물맛이 좋다. 깊은 곳에 위치해 있어서인지는 몰라도 산행길에도 절애 들르면 그 절집의 물맛을 본다. 물을 한 잔 시원하게 들이키니 한 아주머니가 나온다. 물맛이 좋다고 하니 ‘그래요’ 하며 설핏 웃는다.

물을 마시고 주변을 웬 노란 꽃이 활짝 피어있다. 무슨 꽃이냐고 물으니 선인장 꽃이라며 제주도에서 가져와 심은 것이라 한다. 물도 마시고 꽃도 구경하고 있는데 백구 한 마리가 졸리운 시선으로 바라보면서 길게 하품을 한다. 가까이 다가가도 본채 만채 한다. 절의 분위기만큼이나 한가로운 녀석이다.

절집을 나와 오른쪽으로 돌아 잠시 걸어가면 부도군이 나온다. 안내표지판에 조선시대 후기 승려인 추계당과 사영당의 부도라고 적혀있다. 두 사람은 사제지간이라 한다. 사제지간인 두 사람이 한 곳에 있음을 보니 엉뚱한 생각이 든다. 생전의 도타운 인연이 못내 아쉬워 세상을 떠나서도 함께 하고 싶었던 것은 아닐까 하는 생각이다. 그렇다면 두 사람은 속세의 인연은 버렸어도 사제지간의 인영은 떨치지 못한 건 아닐까.

추계당과 사영당의 부도를 바라보고 있으려니 저 멀리 팔영산의 구름들이 어서 오라 손짓한다. 소요(逍遙)하고 싶은 나그네는 마음 아니 바쁜데 산의 구름은 바쁜가 보다.