1982년은 야간통행금지의 해제로 시작되었다. 1955년에 제정된 <경범죄처벌법>으로 인해 무려 36년 4개월, 그러니까 일제 강점기 기간보다 더 긴 시간 동안 시민들은 밤 12시부터 새벽 4시까지 외출이 금지되었다. 밤 12시에 사이렌이 울린 이후에 통행하는 사람은 경찰서에서 잡혀 있다가 새벽 4시에 풀려났다. 국제선 비행기도 기상 여건 악화 등으로 12시를 넘기는 경우에는 김포공항에 착륙하지 못하고 일본이나 홍콩, 심지어는 알래스카나 하와이 등으로 회항해야 했다. 부처님오신날과 크리스마스만 예외였다. 이날만큼은 야간 통행이 허용되었다. 자유가 그리운 청소년들에게 일시적 통금 해제는 엄청난 선물이었다. 이런 야간통행금지 조치는 1982년 1월 5일에 해제되었다.

야간통행금지 해제에 이어 1982년 1월 15일, OB 베어스를 시작으로 MBC 청룡, 해태 타이거즈, 삼성라이온즈, 삼미슈퍼스타즈, 롯데자이언츠 등 프로야구팀들이 줄줄이 창단되었다. 본격적인 프로스포츠 시대가 열린 것이다. 어두웠던 밤이 밝아지고, 심심했던 일상이 깨어나는 시절이었다.

이 시절 유행하기 시작하였던 완구 중 하나가 ‘스카이콩콩’이었다. 스프링의 탄력에 의해 자연스럽게 튀어 오르는 완구이며 운동 도구였다. 시인 윤지용은 <새교육>에서 ‘스카이콩콩’을 이렇게 노래했다.

하늘에 콩콩

땅에 콩콩

연둣빛 바람 사이로

내어민 앞니 두 개

…

논두렁 밭두렁

꼭 이스라엘 축구선수같이

바람결에 나풀나풀

하늘에 콩콩

땅에 콩콩.

(<새교육> 1982년 5월호)

왜 이스라엘 축구선수에 빗대었는지는 모르지만, 스카이콩콩 위에서 어린이들은 휘날리는 긴 머리를 뽐냈었다. 그런데 긴 머리를 뽐내는 것은 초등학교 6학년이 마지막이 었다. 중학교 입학과 동시에 남학생은 삭발이, 그리고 여학생은 단발이 강제되었다. 중학교 3년과 고등학교 3년 동안 그 누구도 규정을 넘어 머리를 기르는 것은 허용되지 않았다. 그리고 모든 학생이 똑같은 모양의 교복을 입어야 했다. 사람을 구분하는 것은 오직 학교의 상징으로 모자 앞에 달린 교표와 왼쪽 가슴 위 명찰뿐이었다. 한 세대 동안 식민지 교육의 청산을 외쳐왔지만 두발규제와 교복강제는 그대로였다.

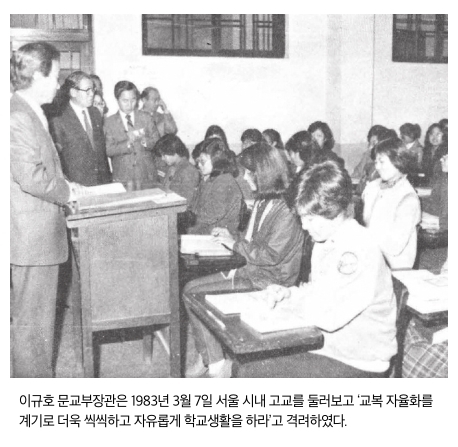

야간 통금 해제와 두발 자율화

중학생과 고등학생에 대한 두발규제와 교복강제가 폐지된 것은 야간통행금지조치가 해제되기 하루 전인 1982년 1월 4일이었다. 문교부는 전국 시·도 교육위원회에 중· 고생 교복과 두발 자율화 조치를 시달했다. 당연히 전두환 대통령의 특별한 지시라는 점을 강조했다. <새교육> 1982년 3월호는 이를 ‘머리·옷의 혁명, 굴레 벗은 중·고생’ 이라고 표현했다. 이 조치에 따라 두발은 1982년 9월부터, 그리고 교복은 1983년 신입생부터 자율화되었다. 이렇게 사라졌던 중·고생의 교복이 부활하기 시작한 것은 1986 년 2학기부터였다. 학교장의 재량에 따라 교복 착용을 허용하는 문교부의 후속 조치에 따라 교복을 다시 착용하는 학교가 많이 늘어났다. 서울의 경우 1986년 2학기에 중학교 4개교, 고등학교 8개교였던 것이 1987년 신학기에 이르자 47개교로 증가했다. 1990학 년도 2학기 즈음에는 전국 4,157개 중·고등학교 중에서 교복을 입는 학교가 1,809개교 (43.5%)에 이르게 되었다(손인수, 한국교육운동사 5, p.73~78). 비록 두발 자율화에도 일정한 한계가 있었고, 교복이 다시 부활하기는 했지만 1980년대 초반에 시작된 두발과 교복 자율화는 이 시대 교육계의 희망과 한계를 보여주는 현상이었다.

학원 자율화 조치로 ‘대학의 봄’ 기지개

자율화 물결은 중·고등학교를 넘어 대학사회에도 변화를 가져왔다. 1983년 12월 21일 모든 신문은 정부의 ‘학원 자율화’ 조치를 대서특필했다. <동아일보>의 1면 헤드라 인은 ‘학원사태 제적생 복교허용, 5·17 이후 1,363명 대상’이었고, <경향신문> 또한 ‘제 적학생 전원 복교허용, 80년 5·17 이후의 1,363명’이라는 제목으로 이날의 학원 자율화 조치를 보도했다. 이 조치에 따라 1984년 1학기부터 제적 학생의 복교가 이루어지고, 대학 내에 공식·비공식으로 주둔하고 있는 일체의 공권력이 철수했 으며, 정치적 차원에서 해직된 시국 관련 교수는 전원 복직이 이루어지게 되었다. 규율 중심의 학교문화를 감옥에 비유했던 프랑스 철학자 미셸 푸코가 사망한 1984년 한 해 동안 한국의 교육은 탈규율과 자율화로 한 걸음 한 걸음 나아가기 시작했다.

이런 자율화 물결을  지켜보면서 연세대학교 교수 김동길은 1985년 <새교육> 신년 호에 ‘우리 교육의 반성’이란 글을 게재하여 ‘자유가 무질서의 원인인가?’라는 근원적이며 도발적인 질문을 제기했다. 김 교수는 “8·15 직후의 혼란 속에서도, 6·25 동란의 소용돌이 속에서도, 이승만 정권의 독재 하에서도 교육만큼은 민주적이어야 한다는 원칙 만은 살아 있었다”고 주장했다. 그에 의하면 민주교육이 암초에 부딪히게 된 것은 5·16 쿠데타로 인해서였다. 그날부터는 민주교육을 이야기하는 것조차 허용되지 않는 비정 상적인 사회로 진입했다. 10·26 이후 잠시 희생했던 민주주의 교육의 꿈이 다시 억압을 당하고 있다고 김 교수는 규정했다. 교복과 두발 자율화를 청소년 범죄와 연결시키며 이는 반드시 ‘나라를 망칠 것’이라고 주장하는 교육자들이 여전히 많았던 시대였다. 제적됐던 대학생들의 복교, 해직 교수들의 복직 이후 격해지고 있던 데모를 지켜보며 대학의 혼란이 결국 ‘나라를 망칠 것’이라고 염려하는 교육자들이 여전히 넘치던 시대였다. 이들의 시각에서 무질서의 원인은 자유였고, 질서로 가는 길은 규제와 탄압이었다.

지켜보면서 연세대학교 교수 김동길은 1985년 <새교육> 신년 호에 ‘우리 교육의 반성’이란 글을 게재하여 ‘자유가 무질서의 원인인가?’라는 근원적이며 도발적인 질문을 제기했다. 김 교수는 “8·15 직후의 혼란 속에서도, 6·25 동란의 소용돌이 속에서도, 이승만 정권의 독재 하에서도 교육만큼은 민주적이어야 한다는 원칙 만은 살아 있었다”고 주장했다. 그에 의하면 민주교육이 암초에 부딪히게 된 것은 5·16 쿠데타로 인해서였다. 그날부터는 민주교육을 이야기하는 것조차 허용되지 않는 비정 상적인 사회로 진입했다. 10·26 이후 잠시 희생했던 민주주의 교육의 꿈이 다시 억압을 당하고 있다고 김 교수는 규정했다. 교복과 두발 자율화를 청소년 범죄와 연결시키며 이는 반드시 ‘나라를 망칠 것’이라고 주장하는 교육자들이 여전히 많았던 시대였다. 제적됐던 대학생들의 복교, 해직 교수들의 복직 이후 격해지고 있던 데모를 지켜보며 대학의 혼란이 결국 ‘나라를 망칠 것’이라고 염려하는 교육자들이 여전히 넘치던 시대였다. 이들의 시각에서 무질서의 원인은 자유였고, 질서로 가는 길은 규제와 탄압이었다.