잉카의 태양신이 함께 하는 곳

모라이 경작지와 고원지대 염전 살리네라스, 그리고 며칠 머물고 싶던 인상적인 도시 오이얀따이땀보를 거쳐 잉카트레일을 타고 마추픽추 아랫마을인 아구아깔리엔떼란 곳에 이르렀습니다. 기차가 이르자 우릴 반겨주는 것은 어둠과 굵은 빗줄기였지요. 그래도 쿠스코보다 한결 낮아진 해발인 탓에 맴돌던 옅은 두통은 거짓말처럼 깨끗이 사라졌답니다.

늦은 저녁을 먹고 잠자리를 청하는 창문 너머로도 빗소리가 잠을 까슬하게 만듭니다. 몇 번을 뒤척였을까. 새벽 4시 기상 시간으로 설정해 두었으나 잠은 이내 깨버렸습니다. 마추픽추를 만나게 되는 설렘이 내 속에 똬리를 틀고 있었나 봅니다.

버스 편을 이용하려 긴 매표 행렬에 동참하였습니다. 세상에 내가 마추픽추를 향하다니…… 세상 사람들의 수식과 수사(修辭)에는 사람들을 열렬하게 만드는 그 어떤 공통분모가 분명 있습니다. 마추픽추도 그런 곳의 하나일 테지요? 지상에서는 그 존재를 볼 수 없어 공중도시라고 한다든지 고도로 계획된 철저히 구획된 도시, 베일에 가려 있다가 20세기에나 발견되었다든지 하는 전설 같은 얘기들로 먼저 각인되었던 마추픽추. 그 신비의 세계로 발걸음을 내딛습니다. 새벽까지 비가 내려 걱정을 했으나, 비는 개고 남겨둔 구름들이 오히려 마추픽추 풍광을 더 황홀하고 신비롭게 만들어 줍니다.

이 마추픽추는 잉카 문명의 고대 요새 도시로 15세기에 남아메리카를 지배했던 잉카 제국에 의해 지어진 것으로 추정된다고 합니다. 2,430m나 되는 산맥의 정상 위에 위치해 있고, 쿠스코에서 북서쪽으로 80km 정도 떨어져 있습니다. 고고학자들은 대체적으로 잉카제국의 파차쿠티 황제가 이 요새 도시를 건립하였으며, 1450년 즈음에 지어졌고, 약 1세기 후에 스페인의 침략과 비슷한 시기에 버려진 것으로 추청하고 있습니다. 하지만 여러 가지 다른 설도 많은 곳입니다. 그러다가 1911년에 미국의 탐험가에 의해 알려지기 전까지는 세상에 ‘잊혀진 도시’, 그래서 시간 속에 묻혀 있던 ‘시간을 잃어버린 도시’였습니다.

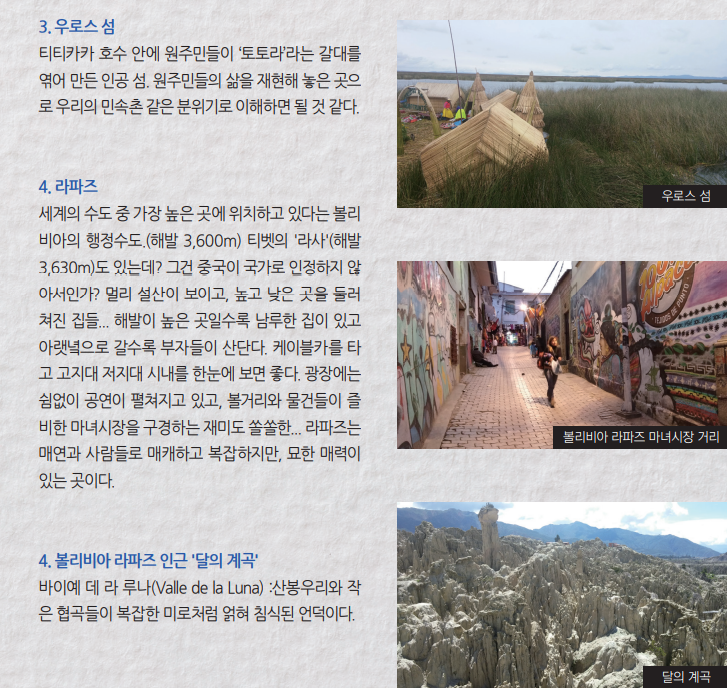

하루 200명만 입장을 허용하는 와이나픽추를(마추픽추 맞은편 산봉우리로 날개를 펼친 콘도르와 퓨마의 형상을 하고 공중도시 마추픽추를 감싸 안고 있다.) 향해 부리나케 걸음하였습 니다. 그리고 와이나픽추 봉우리 위에서 마추픽추 도시 전체 조망을 황홀하게 마친 뒤 우르밤바 강물이 협곡 사이로 아찔하게 휘감는 와이나픽추 봉우리를 한 바퀴 돌아보았습니다. 멀리로는 설산이 이마를 보이고, 이국의 나무와 풀과 꽃들이 어우러진 등산로가 마추픽추와 함께 생의 기억 창고에 오래오래 간직되리라 예감하면서 말입니다.

니다. 그리고 와이나픽추 봉우리 위에서 마추픽추 도시 전체 조망을 황홀하게 마친 뒤 우르밤바 강물이 협곡 사이로 아찔하게 휘감는 와이나픽추 봉우리를 한 바퀴 돌아보았습니다. 멀리로는 설산이 이마를 보이고, 이국의 나무와 풀과 꽃들이 어우러진 등산로가 마추픽추와 함께 생의 기억 창고에 오래오래 간직되리라 예감하면서 말입니다.

먼바다였던 당신, 티티카카 호수

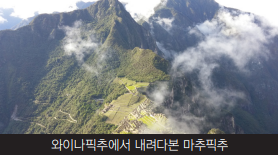

밤차로 쿠스코서 푸노로 이동. 푸노에 도착한 것은 5시. 해발 3,700m의 고소가 공기로 먼저 몸 인사를 합니다. 그 이름만으로 그에게 꼭 한 번쯤 다가가선 하염없는 눈길을 주고 싶은 곳이 있습니다. 그 그리움의 연원이 정말 사소한, 어쩌면 터무니없는 것이라 할지라도 이 세상에 내가 살아 있는 동안 단 한 번이라도. 이번 떠남에서 그는 마추픽추도 우유니도 아니었답니다. 티티카카. 여행을 떠나기 전엔 이 이름에 끌림이 많았습니다.

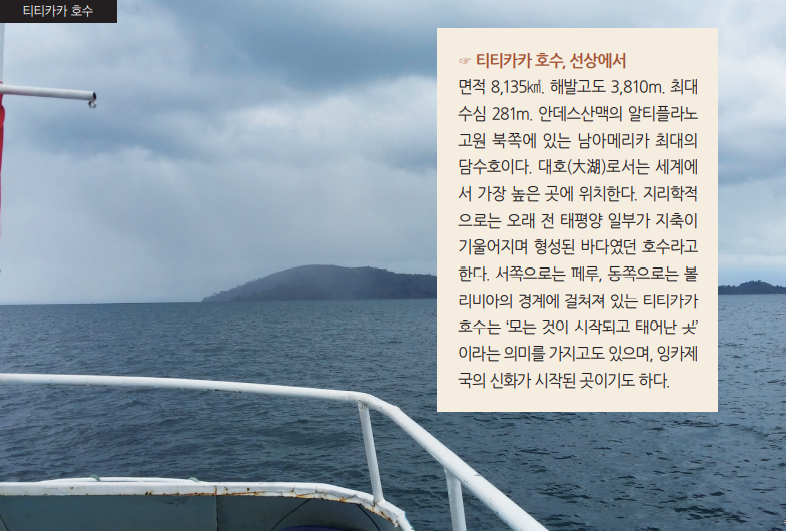

작은 배를 타고 그 속에 듭니다. 자외선이 강한 고산지, 안내인 사내는 햇볕에 그을린 검은 얼굴을 한 채 알아들을 수 없는 이방의 언어(아마 스페인어였던 듯)로 티티카카 호수에 대한 열정적 설명을 늘어놓습니다. 하지만 나. 는. 지. 금. 티티카카 호수 위에 있습니다. 그 호수 한가운데를 배를 타고 나아갑니다. 이런 세상에! 다른 이유가 설명이 필요한가요. 남미 대륙 안데스 높은 산줄기에 바다 같은 어쩌면 바다보다 넓은 그 호수 위를 말입니다. 밤 버스에 지친 여행객들은 피로의 무게에 쏠려 고개를 숙입니다. 하지만 난 지금 시선을 뗄 수가 없습니다. 갑판 위로 올라 서 보기도 하고 서늘한 바람이 장난기를 보이면 다시 선내로 들기도 하면서 티티카카와 유희를 즐깁니다.

사랑이란 어쩌면 저만의 순전한 착시거나 착각일 때 온전한 건 아닐까요? 윤선도도 그의 시에서 웃음도 말씀도 아니해도 마냥 좋은 것이 자연이라 노래했지요. 사람 사이에서의 사랑, 상대에게 기대는 것 기대하는 것이 자꾸만 커져갈수록 처음의 그 맹목적이다시피하던 사랑은 찾아볼 수 없게 되고 집착만 남게 되는 것일 수도 있습니다. 그러네요. 그 어떤 무엇을 바라지 않는 마냥 좋은 마음 그대로가 순전한 사랑이라는 것을 드넓은 티티카카에서 다시 깨닫습니다.

갑판 위에 앉아 상상합니다. 아득한 시간 너머 바다... . 먼바다였던 당신, 어느 날 문득 맞닿는 시·공, 어떤 불가사의한 힘에 이 높은 산 위로 솟구쳐 오릅니다. 3,800m에 이르러 안데스와 만났지요. ‘바다 같은’이란 수식만으로는 가시지 않는 목마름일까요? 이 지천인 물기 속에서도 채울 수 없는 갈증. 그리고 결코 마르지 않을 그리움의 당신. 그리움이란 존재였던 것, 혹은 존재이거나 존재였으면 하고 소망하는 것의 부재로부터 비롯된 마음입니다.

나는 아직 세상에 있고 숨 쉬고 바라볼 수 있으므로 내게 그리움이 남아 있다는 것은 역으로 나라는 자아가 존재하고 있다는 표징이 됩니다. 역설적이죠? 부재하는 것을 그리워하면서 실존의 자아를 느끼다니요. 심원을, 심연을, 존재를 생각합니다. 잊고 살아오고 있었죠. 무슨 치기 어린 청년 시절 얘기냐고 스스로 낄낄대곤 했었죠.

이윽고, 바다같이 넓은 호수 한가운데에 있는 타킬레섬이 가까이 다가옵니다. 타킬레엔 먼저 비구름이 지나고 있네요. 타킬레는 동화의 나라 같습니다. 영화 속 호빗족의 마을 풍경도 같고 여느 목가풍의 마을을 닮은 듯도 합니다. 관광객들의 잦은 발길이 이들의 삶을 많이 바꿔 놓았겠지만요. 어디 그 본성까지야 바꿨을라고요. 풍경을 닮은 그곳 사람들의 표정은 순박한 가을 물빛 같습니다. 너나없이 아이들이 길목 곳곳 기념품팔이에 나와 있는 것이 조금 안쓰러웠지만 여느 관광지 아이들처럼 떼를 쓰지도 않으며 그저 수줍은 미소만 뿌려내는 정도입니다.