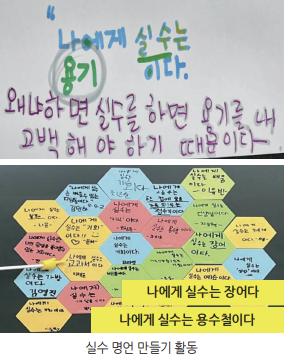

실수 수업을 하게 된 동기

실수 수업을 하게 된 동기

‘후회하고 있다는 건 실수로 끝났었던 것, 미련이 남았다는 건 노력이 부족했던 것.’ 하상욱 작가의 <시 읽는 밤 시 밤> 169페이지에 실린 ‘후회하고 있다는 건’의 구절이다.

‘실수’를 생각하면 떠오르는 장면이 있다. 지금은 어른이 된 아들이 네 살 무렵, 컵을 떨어뜨려 손잡이가 깨지면서 파편이 종아리를 스쳤다. 종아리에 배어 나온 핏방울을 보는 순간 나도 모르게 “야!”하고 외쳤다. 머릿속이 하얘져서 멍하게 서 있던 아들이 큰 소리에 깜짝 놀라 어깨를 들썩였다. 내가 전하려던 것은 아들이 다친 것에 대한 ‘속상함’ 그 감정 뒤에 숨은 ‘사랑’이었는데, 결국 전달된 것은 ‘화’였다. “야!”는 순식간에 ‘단순한 실수’를 ‘실수하는 문제가 있는 사람’으로 규정했고, 그때는 잘못한 것을 모르고 지나갔다. 30년의 세월을 거슬러 가서 고치고 싶은 후회의 순간이다.

돌아보면 교실에서도 “야!”의 순간은 넘쳐난다. “누가 그랬냐?”는 문제의 근원을 찾아서 상응하는 벌을 주겠다는 ‘응보적 정의관’의 우회적 표현이었다. “왜?”는 ‘도대체 내가 너를 이해할 수 없다’는 ‘비난’이 응축된 표현이기도 했다. 다시 돌아가면 ‘어떻게 된 일이야?’, ‘어떻게 해결할까?’로 바꿔 말하고 싶기도 하다.

“너 때문에 우리가 졌어.”, “니 탓이야.” 아이들이 상처받았다는 말에서 빠지지 않는 말이다. 우리 편을 게임에서 지게 하고 싶은 아이는 하나도 없을 것이다. “야, 그것도 못하냐?”, “너는 빠져.” 사소한 실수에도 벌떼처럼 일어나 공격하는 아이들. 최선을 다했던 노력의 과정은 사라지고 결과만 보는 친구들. 다수의 비난 앞에서는 그 누구라도 주눅이 들 수밖에 없다. 말하는 사람은 상처를 주고 싶은 의도가 없었지만, 생각 없이 내뱉은 습관적인 비난 때문에 상처를 받았다고 아이들은 고백한다.