들어가기

● 질문=발광체, 인공지능=반사체

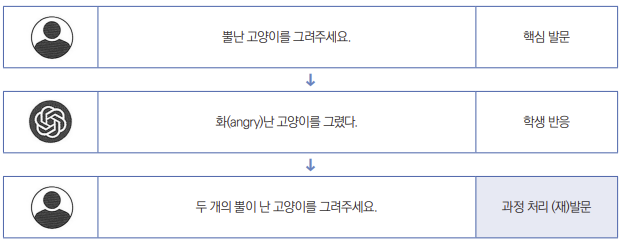

대화형 생성 인공지능이 발달하면서, 질문만 잘하면 원하는 답을 얻을 수 있는 시대가 되었다. 그래서 질문은 사람의 능력을 나타내는 도구(척도)로 발전하였다. 필자 역시 최근에 어느 소도시의 평생교육 축제에서, 지금은 질문의 시대라는 것을 실감하였다. 중학생들이 그림을 그려주는 인공지능 프로그램을 체험하는 부스를 운영하고 있었다. 그 실체가 궁금하던 차에 체험을 신청했다. 중학생이 “어떤 그림을 그려 드릴까요?” 묻길래 이렇게 말했다.

“뿔난 고양이를 그려주세요.”

오래 기다리지 않아 몇 장의 사진이 화면에 떴다. 사진을 보자마자 필자는 거의 무의식적으로 “어, 이게 아닌데”, 이렇게 내뱉었다. 그러자 중학생은 당황하면서, “이게 아니에요?”라고 되물었다. 그래서 필자는 다시 고쳐 물었다.

“두 개의 뿔이 난 고양이를 그려주세요.”

그러자 인공지능은 필자가 원한 ‘뿔(corn)이 달린’ 그림을 그려주었다. 인공지능은 필자의 처음 요구(질문)에서 ‘뿔난’의 의미를 ‘화(anger)가 난 것’으로 받아들였던 것이다. 여기서 인공지능이 갖고 있는 무궁무진한 정보도 사람이 제대로 질문하지 않으면 무용지물이란 걸 체험하였다. 결국 사람의 질문이 발광체이고, 인공지능은 반사체에 불과하다.

● 질문하는 능력, 질문이 직업이 되는 세상

해가 바뀔 즈음에 새해의 소비경향을 분석하여 제시하는 김난도 교수팀은 <트렌드 코리아 2024>에서 호모 프롬프트(Homo promptus)를 맨 앞자리에 놓았다. 호모 프롬프트는 인간을 의미하는 호모(Homo)와 사용자의 지시와 명령어를 뜻하는 프롬프트(Promptus)를 합친 말로, 인공지능(AI) 등 신기술을 능숙하게 부릴 줄 아는 인간의 능력을 강조하는 신조어다. 즉 인간이 어떤 질문을 던지는지에 따라 AI가 내놓는 결과물이 달라지기 때문에 이를 다루는 인간의 능력이 더 중요함을 나타낸다.

한편 대화형 생성 인공지능이 등장하고, 각 분야에서 이를 도입하기 시작하자 프롬프트 엔지니어(promptus engineer)가 새로운 직업군으로 생겨났다. 프롬프트 엔지니어란 AI 조련사라 부르기도 하는데, 인공지능에서 더 나은 결과를 얻기 위하여 다양한 목적의 프롬프트를 제작하고, 테스트하는 일을 하는 사람을 말한다. 그리고 그 일을 프롬프트 엔지니어링이라 한다.

학습자의 생각 끌어내기

● ‘나’를 끌어내는/ ‘내’가 끌고 가는 학습을 위한 수업

인공지능 시대가 되기 전부터 점수 따기 경쟁, 성적 중심의 학생 평가에서 벗어나자고 외쳐댔지만, 경쟁 중심의 교육상황에서는 쉽지 않았다. 그렇지만 대화형 생성 인공지능의 시대를 살아갈 학생들이 불확실한 미래를 주도적으로 헤쳐 나가는 힘을 기르도록 하려면, 이제 밀어 넣는(push) 학습에서 벗어나도록 지원하는 수업을 해야 한다. 더 적극적으로 말하면, 인공지능의 시대에 맞는, 스스로 끌어내는(끌고 가는, pull) 학습을 촉진하는 수업을 해야 한다.

‘나’를 끌어내는(내가 끌고 가는) 학습은 내 생각을 키우고, 학습방법을 스스로 찾아내어 실천하고, 창의적으로 문제를 해결하는 것을 말한다. 학생들이 이렇게 학습하는 가장 적확(的確)한 방법은 질문하면서 학습(공부)하는 것이다. 그래야 학생들이 학습과 수업에서 주체적 행위자(agent)가 되고, 삶의 과정에서 주도성을 실천할 수가 있다. 이것들의 원동력은 교사의 발문(發問)이다.

● 과정 처리 발문과 대화형 생성 인공지능

● 과정 처리 발문과 대화형 생성 인공지능

교사의 수업 전문성을 말할 때, 빠지지 않는 것이 발문이다. 분명 교사는 발문의 전문가이다(이어야 한다). 학생의 생각을 끌어내는 발문(아는 사람이 모르는 사람에게 묻는 것)은 늘 강조되어 왔다. 때문에 이 글에서는 그것의 중요성이나 일반적인 원리·기법을 생략하겠다. 그 대신에 대화형 생성 인공지능의 원리에 비추어, 과정 처리 발문기법을 중심으로 학습자의 주도성을 키우기 위한 수업전략을 제안하겠다.

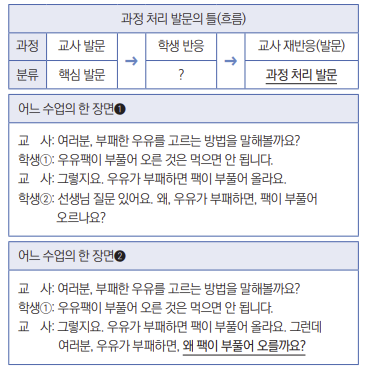

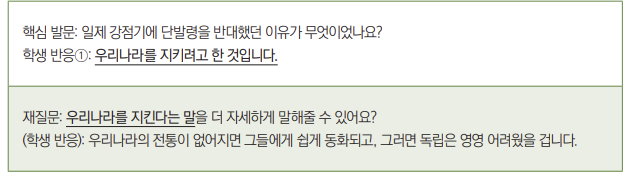

과정 처리 발문이란 ‘교사의 핵심 발문(첫 질문)에 대한 학생의 반응을 보완하고 개선하기 위한 발문(재반응)’을 말한다. 깊이 파고 들어간다고 해서 탐색 발문(probing)이라고도 한다.

핵심 발문은 발문의 내용과 사고 기능을 확인시켜 주는 최초의 교사 발문이다. 어느 수업의 한 장면 ❶에서, 교사가 “부패한 우유를 고르는 방법(질문 내용)을 말해볼까요(사고 기능)?”라고 한 것이 핵심 발문이다. 교사의 핵심 발문에 학생①이 “우유팩이 부풀어 오른 것은 먹으면 안 됩니다”라고 대답(반응)하였다. 그리고 수업장면❶에서 학생②가 질문한(밑줄 친) 내용으로 (교사가) 학생들에게 다시 발문했다면(수업장면❷-교사), 그것이 바로 과정 처리 발문이다.

앞서 필자가 체험한 ‘뿔난 고양이 그리기’와 대칭시켜 과정 처리 발문의 의미를 충분하게 이해할 수 있다.

과정 처리 발문 전략

● 부추기기(고쳐 묻기)

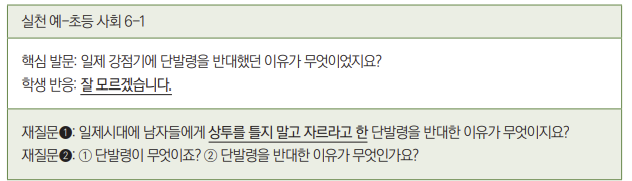

교사의 핵심 발문에 학생이 “잘 모르겠다”고 말하거나 그런 신호를 할 때, 다시 묻는 것이 부추기기(고쳐 묻기, prompting)다. 호모 프롬프트에서 ‘프롬프트’가 여기서도 쓰였다. 고쳐 묻기를 잘하는 요령은 다음과 같다.

• 기대되는 사고 수준(반응)을 자극할 수 있도록 분명한 용어와 내용으로 고쳐 묻는다.

• 정답이나 적절한 응답의 단서가 되는 어구나 표현을 추가한다.

• 하나의 질문을 두 개의 질문으로 나누어 제시한다.

● 명료화

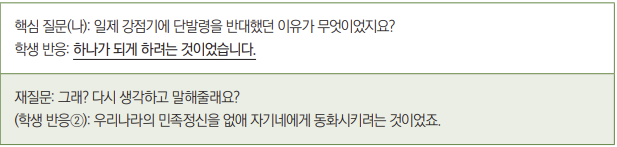

명료화(clarification)는 핵심 발문에 대한 학생 반응이 부정확한 경우보다 정확하게 답하라고 요구하는 것이다. 이때는 힌트나 단서를 주어서는 안 된다. 학생이 스스로 정보를 보충하거나 의미를 추가하도록 한다. 명료화는 어휘력을 향상하는 데 도움이 되며, 핵심 발문이나 재발문에도 적용할 수 있다.

● 정교화

정교화(elaboration)는 핵심 발문에 답하였지만 너무 단순한 경우, 더 자세하게 응답하거나 예를 들게 재질문하는 것이다. 이렇게 하면 더 깊이 있게 이해하고, 상위수준에서 사고하도록 촉진할 수 있다. 정교화와 명료화가 잘 구분되지 않을 수도 있다. 명료화는 정확하지 않게 대답했을 때 재발문하는 것이고, 정교화는 대답을 맞게 하기는 했으나, 빈약하거나 보다 깊이 있게 이해하도록 유도하는 재발문이다.

● 방향 다지기

방향 다지기(redirecting)는 하나의 핵심 발문에 대해 여러 학생이 돌아가면서 한 가지씩 서로 다른 대답을 하면서 함께 학습하는 것이다. 이렇게 하면 학습방향을 향해 함께 갈 수 있고, 다양한 관점과 지식을 공유할 수 있다.

핵심 발문: 일제가 우리나라를 동화시키려고 한 일이 무엇이었는지 한 가지씩 말해볼까요?

유건 반응: 우리나라 말(조선어)을 못 쓰게 했어요.

광수 반응: 우리 이름을 못 쓰게 하고, 일본 이름으로 바꾸라 했어요.

영석 반응: 남자들에게 단발령을 내렸습니다.

매듭짓기

교사가 수업과정에서 자주 과정 처리 발문을 하면, 학생들은 높은 수준에서 사고하고, 메타인지 능력을 기를 수 있다. 그리고 시험문제를 예상하면서 학습하는 습관을 기를 수 있다. 이에 덧붙여 학생들이 서로 짝이 되어 과정 처리 발문을 실천하도록 수업을 설계하면 협력적 주도성(co-agency)을 기르는 효과가 있다.

불확실한 세상에서는 하나의 정답만을 쫓아 살아갈 수는 없다. 지금 학생들이 디지털 네이티브를 넘어 인공지능 네이티브의 삶을 잘 살려면 질문하는 능력을 키워야 한다. 생각을 끌어내는 학습을 하는 것이 ‘학습과 삶을 스스로 이끄는 주도성’을 키우는 첩경이자 인공지능 시대의 생존전략이다. 과정 처리 발문을 중심에 두는 수업이 중요한 이유다.