정지아 장편소설 <아버지의 해방일지>는 고향에 내려와 빨치산 출신 아버지의 장례식을 치르며 일어나는 크고 작은 일들을 담고 있다. 이 과정에서 조문 온 다양한 사람들의 이야기를 듣고 그간 몰랐던 아버지의 삶을 알아가는 내용이다.

전직 빨치산이자 ‘순수한 사회주의자’인 아버지는 자본주의 사회에서도 늘 ‘혁명을 목전에 둔 혁명가처럼 진지’한 태도로 살아갔다. 겨울 어느 날 소쿠리를 팔러 왔다가 나갈 때를 놓친 방물장수 여인을 재워주려고 데려오자, 어머니는 “베룩(벼룩)이라도 옮으면 워쩔라고”라고 타박했다. 어머니도 빨치산 출신이었다. 그러자 아버지는 “자네, 지리산서 멋을 위해 목숨을 걸었능가? 민중을 위해서 아니었능가? 저이가 바로 자네가 목숨 걸고 지킬라 했던 민중이여, 민중!”이라고 반박했다.

이런 일화도 있다. 어머니는 당신 딸은 절대 담배 태우고 그런 애가 아니라고 계속 항변했다. 그러자 아버지는 “넘의 딸이 담배 피우먼 못된 년이고, 내 딸이 담배 피우먼 호기심이여? 그거이 바로 소시민성의 본질이네! 소시민성 한나 극복 못헌 사램이 무신 헥명을 하겠다는 것이여!”라고 했다. 화자는 ‘환갑 넘은 빨갱이들이 자본주의 남한에서 무슨 혁명을 하겠다고 극복 운운하는 것인지, 이것이야말로 진정한 블랙 코미디’로 여긴다.

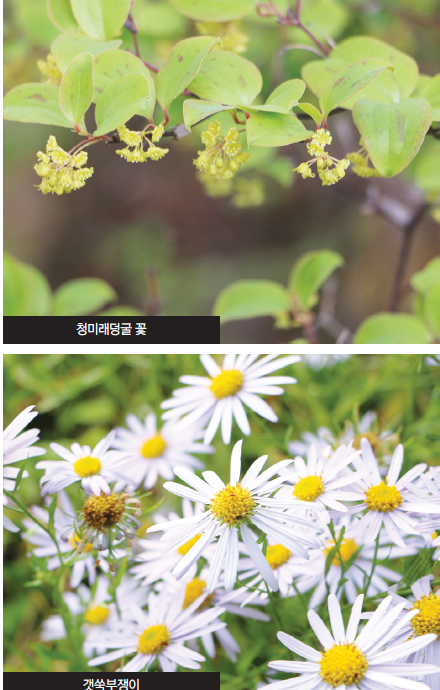

꽃보다 예쁜 빨간 청미래덩굴 열매

이런 식으로 소설을 읽는 내내 웃음이 나오는 대목이 적지 않다. 등장인물이나 작가가 독자를 웃기려 작정한 것이 아닌 듯한데도 그렇다. 하지만 정세 판단을 위해 여전히 뉴스에 촉각을 곤두세우는 부모, 장례식장에 몰려와 고인이 (위장) 자수를 했으니 ‘통일애국장’ 대신 ‘통일애국인사 추모제’라고 쓴 플래카드를 걸라는 전직 빨치산들이 나오는 대목에선 웃어야 할지 어떨지 난감했다. 어머니는 ‘조용히 가시게 할란다’며 이 제의를 거절하는 것으로 나오고 있다.

그사이 아버지의 영정은 흰 국화에 둘러싸였다. 살아생전 꽃 따위 쳐다보지도 않았던 아버지였다.

아니다, 생각해 보니, 가을 녘 아버지 지게에는 다래나 으름 말고도 빨갛게 익은 맹감이 서너 가지 꽂혀 있곤 했다. 연자줏빛 들국화 몇 송이가 아버지 겨드랑이 부근에서 수줍게 고개를 까닥인 때도 있었다. 먹지도 못할 맹감이나 들국화를 꺾을 때 아버지는 무슨 생각을 했을까? 뼛속까지 사회주의자인 아버지도 그것들을 보고 있노라면 바위처럼 굳건한 마음 한 가닥이 말랑말랑 녹아들어 오래전의 풋사랑 같은 것이 흘러넘쳤을지 모른다는 데 생각이 미치자, 아버지 숨이 끊기고 처음으로 핑 눈물이 돌았다.

이 소설을 읽다 오래 눈길이 머문 대목이다. 아버지가 지게에 꽂아온 맹감은 청미래덩굴을 가리킨다. 청미래덩굴은 어느 숲에서나 흔히 볼 수 있는 친숙한 덩굴나무로, 지역에 따라 망개나무, 맹감 또는 명감나무라고 부른다. 꽃보다 가을에 지름 1㎝ 정도 크기로 동그랗고 반들반들하게 익는 빨간 열매가 인상적이다. 잎 모양은 둥글둥글한 원형에 가깝지만, 끝이 뾰족하고 반질거린다. 덩굴손이 두 갈래로 갈라져 꼬불거리며 자라는 모습이 귀엽다.

경상도에서는 청미래덩굴을 ‘망개나무’라고 부른다. 그래서 청미래덩굴잎으로 싸서 찐 떡을 망개떡이라 부른다. 떡장수가 밤에 “망개~떡”이라고 외치고 다닌 바로 그 떡이다. 망개떡은 청미래덩굴잎의 향이 배어 상큼한 맛이 나고 여름에도 잘 상하지 않는다고 한다.

청미래덩굴과 비슷하게 생긴 식물로 청가시덩굴이 있다. 청가시덩굴도 숲에서 어렵지 않게 만날 수 있다. 둘 다 가시가 있고, 잎과 꽃도 비슷하다. 둥글게 휘어지는 나란히맥을 가진 것도 같다. 그러나 청미래덩굴잎은 반질거리며 동그란 데 비해 청가시덩굴잎은 계란형에 가깝고 가장자리가 구불거린다. 열매를 보면 확실하게 구분할 수 있다. 청미래덩굴은 빨간색, 청가시덩굴은 검은색에 가까운 열매가 달린다.

‘연자줏빛 들국화’는 쑥부쟁이

소설에서 ‘아버지 겨드랑이 부근에서 수줍게 고개를 까닥인’ ‘연자줏빛 들국화’는 구체적으로 어떤 꽃일까. 들국화라는 종은 따로 없고 가을에 피는 야생 국화류를 총칭하는 단어다. 들국화라 부르는 꽃 중에서 보라색·흰색 계열은 벌개미취·쑥부쟁이·구절초가 대표적이고, 노란색 계열로 산국과 감국이 있다. 이들 들국화 중에서 연자줏빛이라고 했으니, 구절초는 아니고 벌개미취와 쑥부쟁이 중 하나일 것이다. 그런데 벌개미취는 깊은 산에서 드물게 자라는 것을 원예종으로 개발해 88 올림픽을 계기로 전국적으로 보급한 꽃이다. 소설 속 아버지가 꺾어왔을 가능성은 낮은 것 같다. 그러니 쑥부쟁이일 가능성이 높다.

쑥부쟁이는 꽃은 연보라색이고 대체로 잎이 작고 아래쪽 잎은 굵은 톱니를 갖고 있다. 줄기가 쓰러지면서 어지럽게 꽃이 피는 경우가 많다. 쑥부쟁이라는 꽃 이름은 ‘쑥을 캐러 다니는 대장장이(불쟁이)의 딸’에 관한 꽃 이야기에서 유래했다. 꽃을 감싸는 부분이 총포인데, 총포조각이 위로 잘 붙어 있다. 한 발 더 들어가 보면, 산이나 언덕 등에선 그냥 쑥부쟁이보다는 꽃을 감싸는 총포가 어지럽게 펼쳐져 있는 갯쑥부쟁이(이전의 개쑥부쟁이)를 더 흔히 만날 수 있다.

작가가 빨간 청미래 열매와 연자주색 쑥부쟁이를 등장시킨 것은 사회주의자 아버지에게도 낭만이 있었음을 드러내고 싶었던 의도인 것 같다. 소설 배경이 지리산 인근이라 다양한 야생화들이 많았을 텐데 딱 청미래덩굴 열매와 쑥부쟁이를 고른 것은 가을에 주변에서 가장 흔한 꽃과 열매이기 때문일 것이다.

작가가 빨간 청미래 열매와 연자주색 쑥부쟁이를 등장시킨 것은 사회주의자 아버지에게도 낭만이 있었음을 드러내고 싶었던 의도인 것 같다. 소설 배경이 지리산 인근이라 다양한 야생화들이 많았을 텐데 딱 청미래덩굴 열매와 쑥부쟁이를 고른 것은 가을에 주변에서 가장 흔한 꽃과 열매이기 때문일 것이다.

정지아 작가(1965년생)는 진짜 빨치산의 딸이다. 아버지는 6·25 때 조선노동당 전남도당 조직부부장, 어머니는 남부군 정치지도원이었다. 두 사람은 딸의 이름을 자신들이 활동한 지리산과 백아산에서 한 자씩 따 ‘지아’라 지었다.

정 작가의 아버지는 소설에 나오는 대로 2008년 5월 1일 노동절에 작고했다고 한다. 작가는 장례식을 치르면서 장편소설 작업을 결심했다고 한다. “이데올로기로만 아버지를 볼 것이 아니라 한 인간으로 보고, 아버지라는 전체 스펙트럼 중에서 이데올로기의 의미를 다시 따져보고 싶었다”는 것이다.

이념·죽음 등 무거운 주제를 비교적 유쾌한 톤으로 풀어내서 그런지 술술 읽혔다. 대학 시절 읽은 김학철의 소설 <격정시대>를 읽는 것 같은 느낌도 들었다. 항일투쟁을 다룬 이 소설에 대해 당시 ‘혁명적 낙관주의’라는 말을 쓴 것 같다.