22일 수요일, 하늘빛이 유난히 맑았다. 미니작가회 회원 여섯 명은 오전 9시 반, 퇴계원역에서 만나 경춘선 열차에 올랐다. 익숙한 노선이지만, 오늘은 문학동지들과 함께 가는 길이라 설레고 새롭게 보인다.

열차가 출발하자 창밖으로 금곡, 천마산, 마석역이 차례로 스쳐 지나갔다. 오래전 금곡중 교단에서 마주하던 아이들, 남양주교육지원청에서의 동료 직원들, 그 시절의 얼굴들과 추억이 불현듯 떠올랐다. 그때의 젊음과 열정이 경춘선의 선로 위에서 다시 반짝이는 듯했다. 문학이란 결국 ‘잊혀진 추억 속 시간의 서랍을 언어로 여는 일’이라는 생각이 들었다.

김유정의 마을, 생강나무 향기로 피어나다

10시 반, 김유정역에서 문학촌으로 향하는 길가에는 노란 잎을 단 생강나무들이 줄지어 서 있었다. 생강나무 특유의 은근한 향이 코끝을 간지르는 것 같았다. 문학촌 이인자 해설사는 우리를 맞으며 “이곳에서는 생강나무가 곧 김유정의 ‘동백꽃’이에요. 김유정이 그린 꽃이 사실은 이 나무랍니다”라고 말했다.

그 말을 듣는 순간, 소설 속 ‘동백꽃’의 장면들이 머릿속에 활짝 피어났다. “한창 피어 퍼드러진 노란 동백꽃 속으로 푹 파묻혀 버렸다. 알싸한, 그리고 향긋한 냄새에 땅이 꺼지는 듯이 온 정신이 고만 아찔하였다”('동백꽃 일부분) 수줍음 많은 청춘의 마음, 질투와 사랑이 교차하던 그 웃음소리. 문득 바람이 불어 노란 잎이 흔들리자, 김유정의 문장이 그 잎사귀마다 적혀 있는 듯했다.

김유정의 고향 ‘실레마을’의 이름 유래도 흥미로웠다. 마을 지형이 마치 떡을 찌는 시루와 같이 옴폭하게 생겼다고 해서 ‘시루’의 강원도 사투리인 ‘실레’라고 불렸다. 그 이름처럼 마을은 산 아래 포근히 안긴 채, 김유정의 이야기들을 품고 세월을 건너왔다.

김유정, 짧지만 뜨겁게 타오른 문학의 불꽃

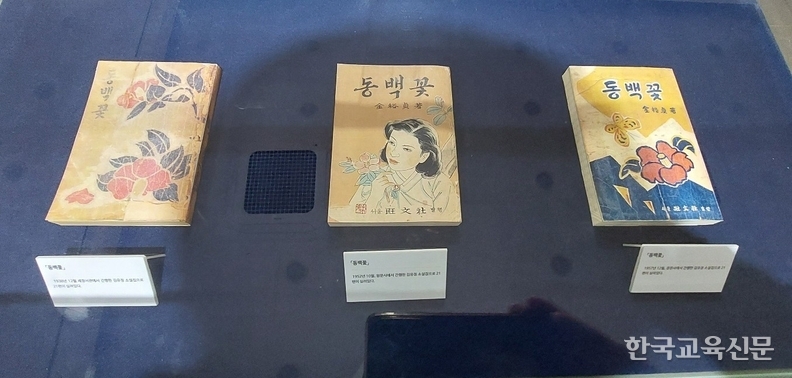

기념전시관 안에는 김유정의 사진, 원고, 생활 흔적들이 고요하게 자리하고 있었다. 그는 1908년에 태어나 1937년, 불과 스물아홉의 나이로 세상을 떠났다. 하지만 그가 남긴 33편의 소설은 한국문학사 속에서 여전히 강렬한 빛을 낸다. ‘봄·봄’, ‘만무방’, ‘금 따는 콩밭’, 그리고 ‘동백꽃’ 등. 그의 인물들은 가난했지만 유쾌했고, 삶은 고단했지만 웃음을 잃지 않았다.

그 웃음 속엔 눈물이 있고, 그 눈물 속엔 따뜻한 생명력이 있었다. 그것이 바로 김유정 문학의 힘이었다. 그 앞에서 우리는 잠시 말을 잃었다. “그래도 삶은 아름답지 않으냐”는 김유정의 목소리가 바람결에 들려오는 듯했다.

필자는 김유정 동상과 어깨동무하며, 생가 앞에서 기념사진을 찍었다. 노랗게 물든 단풍과 함께 웃는 얼굴들 위로 햇살이 고요히 내려앉았다. 그 순간, ‘우리도 누군가의 이야기 속에 남을 수 있을까?’ 문득 그런 생각이 스쳤다.

점심은 문학촌 근처 ‘김유정닭갈비집’에서 함께 했다. 지글지글 철판 위에서 익어가는 닭갈비 냄새에 허기가 먼저 반응했다. “춘천이 닭갈비로 유명한 것은 혹시 김유정의 고향 ‘동백꽃’에 나오는 주인공과 점순이 닭싸움 때문은 아닐까?” 한 회원의 추측에 고개가 끄덕여진다. 문학을 이야기하며 먹는 음식은 그 자체로도 또 하나의 글감이 되는 듯했다.

전상국의 뜰, 이야기의 온기를 만나다

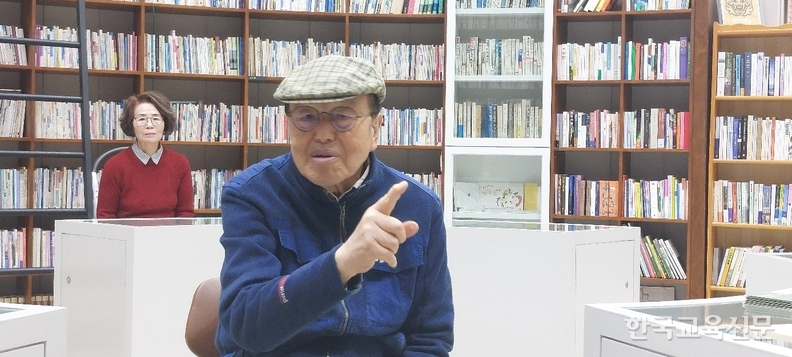

오후 2시, 두 번째 목적지인 ‘전상국 문학의 뜰’에 도착했다. 붉게 물든 단풍이 정원 가득 번져 있었고, 2만 2천여 권의 정리된 곳간의 책들이 우리를 놀라게 했다. 잠시 후, 전상국 작가가 모습을 드러냈다. 특유의 온화한 눈빛으로 우리를 맞았다. 전 작가는 차분히, 그러나 단호하게 말한다. “문학이란 상상으로 빚은 언어다. 작가는 그걸 표현하는 사람이다.” 문학과 작가를 정확하게 정의 내린다.

회원들은 문학 창작의 어려움, 작가의 길에 대해 질문을 이어갔다. 그는 《동행》, 《우상의 눈물》의 작가다. “저와 여러분은 글쓰는 즐거움을 정말 잘 선택했다. 이 길을 택했기에 삶이 삭막하지 않고 보람을 느낀다. 글쓰기의 어려움과 힘듦을 즐기는 것이 작가다.” 그의 말 한줄 한줄이 묵은 마음의 돌을 문질러 반짝이게 하는 느낌이었다.

차 한 잔의 여유, 그리고 우리의 이야기

문학의 뜰을 나왔다. 문학촌 야외무대는 행사 준비에 바쁘다. 얼핏 행사의 일부분인 소설 속에 나오는 ‘김유정 어휘 챌린지 퀴즈’ 문항을 보았다. ‘산비알, 왜떡, 씀벅씀벅, 안즉, 비리구 배리구, 가찹다, 개코쥐코, 가새, 희짜, 된통, 무람없다, 동백꽃….’ 머리가 하얗게 된다. 내가 국문학 전공 맞나 싶다. 국어교사 출신인데 너댓 개 밖에 모른다.

우리는 가까운 카페로 자리를 옮겼다. 커피 향이 은은히 퍼지고, 대화는 어느새 글보다 따뜻해졌다. 누군가는 교단 시절을 회상했고, 누군가는 최근에 쓴 수필 이야기를 했다. 또 누군가는 묘자리 이야기도 했다. 문학이란 결국 사람을 잇는 일, 그것을 우리는 오늘 또 한 번 실감했다.

해가 기울 무렵, 우리는 다음 모임 계획을 정리했다. 11월에는 또 다른 문학관을 찾아가고 12월에는 송년문학회와 영상회로 한 해를 마무리하기로 했다. 그리고 내년 1월 발간될 동인지 창간호를 위해 10월 말까지 원고를 제출하기로 약속했다.

퇴계원으로 돌아오는 경춘선 안, 창밖에는 붉은 노을이 물들고 있었다. 오늘 하루의 문학기행이 우리 각자의 문장 속에서 오래 빛나리라는 예감이 들었다. 짧은 하루였지만, 김유정의 웃음과 전상국의 따뜻한 시선이 우리의 마음 한구석에 잔잔히 내려앉았다. 전상국 작가의 '물은 스스로 길을 낸다'에 공감이다. 가을 햇살 속에서 문학은 다시 살아 움직였다. 그리고 우리는 또 하나의 문장을 얻었다. “문학은 함께 걸을 때 더 깊어진다.”

*미니작가회(회장 신재옥)는 현직 때 구리시와 남양주시 관내 초·중학교에 근무했던 교원들의 모임이다. 시와 소설, 수필을 쓰는 일반 작가들도 회원으로 함께 활동하고 있다.