마트에 가면 두 부류의 사람들이 있다. 한 부류는 늘 먹던 것, 늘 쓰던 것만 고집하는 반면 다른 한 부류는 두 눈을 희번덕거리며 매번 신제품을 찾아 집어 든다. 남편과 난 절대적으로 후자에 속하는 사람들이다. 익숙함에서 느껴지는 편안함보다는 처음 보는 것, 알 수 없는 것, 새로운 것에 대한 동경과 설렘에 더 크게 반응한다. 세계 여행이라는 큰 결심을 하게 된 것도 일상에서는 보지 못하고, 경험하지 못하는 것들에 대한 거부할 수 없는 갈망 때문이었다.

처음엔 모든 것이 새로웠다. 하지만 여행이 길어질수록 우리는 조금씩 고개를 갸웃거렸다. 어느새 가이드북에만 의존한 채 앞서간 여행자들의 길을 답습하는 과정을 반복하고 있었던 것이다. 그럴수록 아무도 가지 않은 길에 대한 열망은 더욱 커져만 갔다. 아무도 밟지 않은 새하얀 눈앞에 선 어린아이의 설렘을 다시 한 번 느끼고 싶었다.

계획에 없던, 아니 이름조차 들어보지 못했던 ‘베나길(benagil)’로 향하게 된 것은 우연히 보게 된 한 장의 사진 때문이었다. 상상 속에서나 있을 법한 반원형의 해식동굴 안에는 금빛 모래사장이 펼쳐져 있고, 동굴 천장의 한가운데에 동그랗게 나 있는 커다란 구멍 사이로 조각난 하늘이 눈부셨다. 현실에서는 존재하지 않을 것 같은 곳, ‘히든 비치’라는 이름 그대로 어느 바다 위에 숨겨진 신비로운 동굴 속 해변 사진이었다. 우리는 사진 속 그곳이 어딘지 알아내기 위해 한국의 유명 포털 사이트에서 온갖 방법으로 검색했지만 아무런 정보도 찾을 수 없었다. 다행히 구글을 통해 조그마한 단서를 하나 얻었고, 그다음은 단 한 장의 사진에만 의존한 채 현지인에게 물어물어 어렵사리 베나길 근처까지 도달할 수 있었다.

히든비치의 신비로운 동굴 속으로

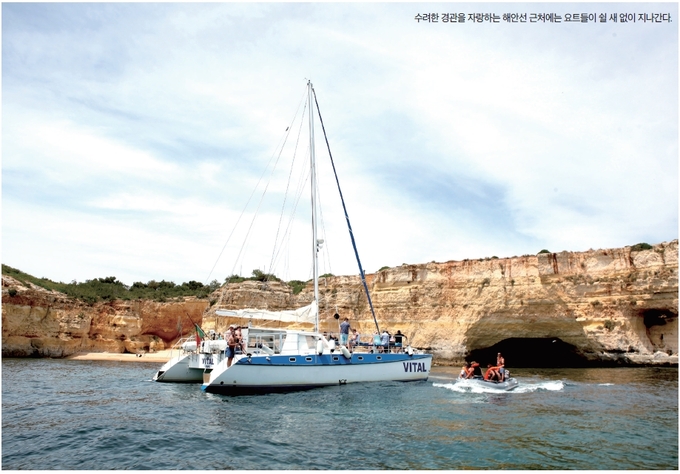

우리가 도착한 곳은 포르투갈의 작고 작은 해변가 마을이었다. 사실 마을이라고 부르기조차 힘든 그냥 작은 해변가, 그곳이 바로 우리가 그토록 보고 싶었던 미지의 세상으로 가는 입구였다. 드넓은 바다를 끼고 있는 기암절벽, 저 안쪽에 자리 잡은 진짜 목적지로 가기 위해 우리는 작은 보트에 몸을 실었다. 하얀 모터보트는 흰 포말을 일으키는 파도와 혼연일체가 돼 거대한 바다로 나아갔고, 우린 한 마리 돌고래가 된 듯이 붉은 해안 절벽 아래를 아슬아슬하게 유영했다. 미사여구를 동원하여 굳이 거창하게 베나길을 포장하고 싶은 마음은 없다. 그저 느꼈던 그대로 눈앞에 펼쳐진 풍경과 감정을 써 내려갈 뿐.

거친 파도와 싸우며 십여 분을 달려 도착한 곳에는 보고 있어도 믿을 수 없는 세상이 펼쳐져 있었다. 사실 마음 한구석에“설마 실제로 있는 곳이겠어? 약간의 포토샵 작업을 거쳤겠지”라는 의심이 살짝 있었는데, 사진 속 모습 그대로 실존하는 동굴이라는 게 증명되자 말로는 표현할 수 없는 감동이 밀려들었다.

동굴 천장에 뚫린 구멍에서 들어오는 한 줄기 빛은 동굴 안을 밝고 화사한 신비로움으로 가득 채웠다. 베나길을 지상에서 천국으로 오르는 문턱이라고 표현하는 이유가 바로 이 쏟아지는 빛줄기 때문이다. 힘껏 점프하여 손 내밀면 닿을 것 같은 저 공간 너머가 진짜 천국이 아닐까 싶을 정도였다. 우리가 타고 들어온 보트가 되돌아간 후 아무도 없는 공간 속에서 얻은 건 완전한 휴식과 자유. 끊이지 않는 파도 소리는 온몸의 세포를 이완시켜 주었고, 동굴 안의 따스한 공기는 엄마의 자궁처럼 편안했다. 비록 보트 주인이 다시 돌아오기로 한 30분 동안이었지만 말이다. 빈 모래사장에 대자로 누운 나는 문득 궁금해졌다. 저 구멍 너머에는 뭐가 있을까?

약속했던 30분 후 돌아온 보트를 타고 나온 우리는 동굴 투어를 마치고, 보트 주인이 알려준 도로를 따라 조금 올라가니 탁 트인 세상이 펼쳐졌다. 보트를 타고 절벽을 올려다볼 땐 내가 돌고래가 된 듯했다면, 벼랑 끝에서 내려다보니 드넓은 바다를 여유롭게 날아다니는 한 마리 갈매기가 된 듯했다. 포르투갈의 숨은 여행지인 베나길을 한 마디로 표현하자면 ‘태초의 자연’이다. 그랬다. 누구도 밟지 않은 길, 그 이유만으로도 그곳을 걸을 만한 가치는 충분했다.

세 단어로 알아보는 포르투갈 1. 파두(Fado) 2. 에그타르트(Egg tart) 3. 가는 길 |