조해진의 <로기완을 만났다>는 탈북자 로기완의 사투를 그린 소설이다. 방송작가가 벨기에 브뤼셀에서 탈북자의 일기를 바탕으로 그의 행적을 추적하는 줄거리인데, 여기에 얼굴에 거대한 종양을 가져 수술을 앞둔 여고생 윤주와 윤주를 도우려다 오히려 절망에 빠뜨려 현실에서 도망치는 방송작가 이야기가 교차하고 있다.

로기완이 어릴 때 북한은 대홍수와 태풍 등으로 대기근에 시달리는, 이른바 ‘고난의 행군’을 겪었다. 함경북도 온성군에서 태어난 로는 10대 후반에 어머니와 함께 두만강을 건넜다. 그들의 목적은 오직 하나, 살아남는 것이었다. 로는 연길에서 그늘진 골방에서 지낼 수밖에 없었다. 젊은 남자는 공안의 눈을 피할 수 없어 일하는 것이 불가능했다. 대신 로의 어머니가 목욕탕·노래방에서 하루 종일 일해야 했다.

2007년 9월 어느 날 노래방으로 출근한 로의 어머니는 교통사고로 사망했다. 중국 당국이 대대적으로 탈북자 수색을 하는 기간이라 로는 병원에 가볼 수도 없었다. 로는 어머니 시신을 판 돈으로 유럽행 자금을 마련한다. 브로커에게 위조 여권과 비행기 티켓 비용을 주고 이런저런 다른 비용들을 제하고 남은 돈 650유로, 이것이 로의 전부였다.

로기완의 절망이 최고조일 때 만난 전나무

스무 살 로기완이 도착한 브뤼셀은 말 한마디 통하지 않는 낯선 땅이었다. 한국 대사관이 유일한 희망이었지만, 대사관 직원은 사무적인 어투로 로가 북한에서 온 증거가 없기 때문에 난민 신청을 도울 수 없다고 했다. 결국 로는 길거리 쓰레기통을 뒤져 샌드위치 조각으로 허기를 달랬고, 브뤼셀 남역의 간이 벤치에서 잠을 청하다 다른 노숙자들에게 쫓겨나야 했다. 로가 브뤼셀에서 가장 최악의 상황에 빠졌을 때, 그러니까 로의 절망이 가장 바닥에 다다랐을 때 이를 지켜본 나무가 있었다. 전나무였다.

로는 그날 태어나서 처음으로 구걸을 했다. 트론 지하철역 ‘예술의 길’ 방향 계단에서였다. 로는 모자를 벗은 후 무릎을 꿇고 앉아 상체를 구부려 세상에서 가장 낮은 자의 자세를 취했다. (…중략…) 가로수는 거리 초입부터 띄엄띄엄 이어지다가 거리 한가운데 자리한 키 큰 전나무에서 모인다. 전나무는 갖가지 트리로 장식되어 있다. 주머니 안에는 땀에 젖은 돈이 들어 있었지만, 로는 식당으로 들어가는 대신 그 전나무 아래에 놓인 벤치에 앉았다. 온몸이 느슨해지면서 도저히 막아낼 수 없을 것 같은 졸음이 밀려왔다. (…중략…) 다음 날 아침 로가 깨어난 곳은 경찰서였다.

이후 로는 난민신청국에서 벨기에 시민권을 가진 퇴직 의사 ‘박’을 만났다. 그는 평양 출신이어서 진짜 북한 사람인지 아닌지 판별하기에 제격이었다. 로는 박의 도움으로 난민 지위를 얻어 안정적 삶을 찾았지만, 새로운 사랑을 찾아 난민으로 누릴 수 있는 것들을 포기하고 영국으로 향하는 내용이다.

이 소설은 2011년 나왔고, 2013년 신동엽문학상을 받았지만, 많이 팔리지는 않았다고 한다. 필자도 이 소설을 몰랐다가 2021년 KBS가 한국문학평론가협회와 공동 선정한 ‘우리 시대의 소설 50’ 중 하나로 이 소설을 소개하는 것을 보고 관심을 가졌다. 이 소설은 또 2024년 3월 영화로 만들어졌다. 넷플릭스에 공개된 영화 <로기완>에서 송중기가 로기완 역을 맡았다.

이 글을 쓰기 위해 영화를 보니 소설과 뼈대만 같고 상당히 다른 이야기로 만들어져 있었다. 소설에선 라이카라는 필리핀 여성이 로기완의 상대인데, 영화에서는 벨기에 국적을 가진 한국인 여성 마리가 등장했다. 영화엔 방송작가가 윤주 사건을 계기로 로기완의 행적을 찾아가는 과정이 전부 빠져 있었다. 어떻든 2011년 나온 이 소설이 영화 제작에 힘입어 새롭게 조명을 받는 것은 소설에 나오는 탈북자들의 절박함이 여전히 현재진행형이기 때문일 것이다.

전나무·구상나무·주목 차이는?

전나무는 높은 산에서 자라는 우리나라의 대표적인 침엽수 중 하나다. 오대산·설악산 등 북부지방에 주로 분포하고 있지만, 남부지방에서도 높은 산에 가면 볼 수 있다. 오대산 전나무 숲길이 유명하지만, 광릉 국립수목원 입구, 내소사 입구 전나무길도 위용이 대단하다.

전나무의 특징은 30~40m까지 굽지 않고 아주 곧게 자라는 것이다. 소설에서 로기완 고향인 온성 숲에도 전나무가 많았을 것이다. 로가 더 이상 벨기에 전나무 아래에서처럼 절대적인 절망을 느낄 일이 없기를, 그의 앞날이 전나무처럼 쭉쭉 뻗어가기를 바랐다.

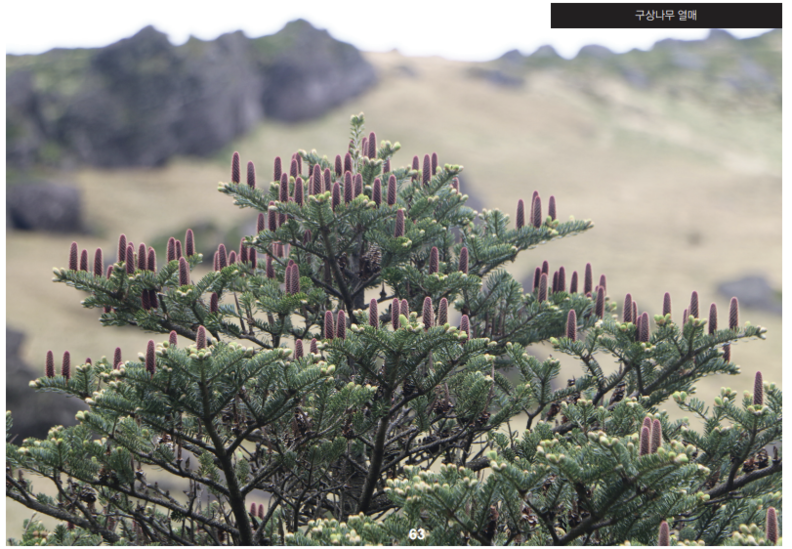

우리 주변엔 전나무가 비교적 많다. 수형이 좋아서 공원이나 화단에 한두 그루씩 심어놓은 것을 볼 수 있다. 전나무는 젓나무라고도 부르는데, 줄기에서 젖처럼 하얀 액체가 흘러나오기 때문이다. 그런데 비슷하게 생긴 구상나무도 있다. 구상나무는 우리나라 특산식물로, 한라산·지리산 등에 많고 경복궁·홍릉숲 등에 가도 아주 근사한 구상나무를 볼 수 있다.

비슷하게 생긴 전나무와 구상나무를 구분하는 가장 쉬운 방법은 잎을 보는 것이다. 전나무잎은 구상나무잎에 비해 길고 아주 뾰족하다. 그래서 찔리면 아플 정도다. 반면 구상나무잎은 끝이 얕게 갈라져 있어서 찔려도 아프지 않다. 그리고 구상나무는 잎 뒷면에 흰 줄이 있어서 멀리서 보면 희끗희끗하게 보인다. 이 잎 뒷면 은녹색 부분은 기공선(숨구멍줄)이다.

구상나무는 우리가 관심을 덜 갖는 사이 1907년 유럽에 전해진 후 크리스마스트리로 인기를 끌고 있는 나무이기도 하다. 전나무와 형제나무여서 영어 이름은 ‘Korean fir’, 즉 한국 전나무이고, 학명도 ‘Abies koreana’로 한국의 나무임을 확실히 하고 있다. 구상나무를 신종으로 등록한 학자는 미국 하버드대 아놀드식물원 소속 어니스트 윌슨 박사였다.

그는 1917년 직접 한라산에 올라 구상나무를 확인했다. 이 한라산 탐사에는 당시 한반도에서 활발하게 연구하던 일본인 학자 나카이도 동행했다. 그런데 나중에 나카이는 윌슨이 구상나무를 신종으로 등록한 것을 알고, 자신이 구상나무를 눈여겨보지 않은 것을 두고두고 아쉬워했다고 한다.

주목도 전나무와 구상나무와 헷갈릴 수 있는데, 주목은 이름 자체가 줄기 색깔이 붉은 나무라는 뜻이라 줄기만 봐도 금방 구분할 수 있다. 잎을 보면 더 확실하게 차이를 알 수 있다. 주목잎도 뾰족하긴 하지만 전나무보다는 덜 뾰족하고, 무엇보다 잎 뒷면 기공선이 연초록색이라 구분하기 쉽다.