- 영화평 조승우 주연의 <말아톤>을 보고

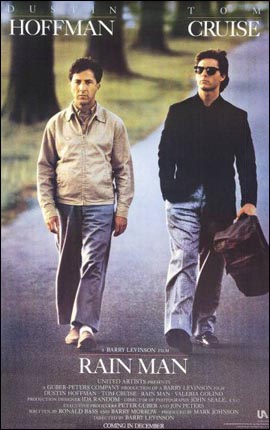

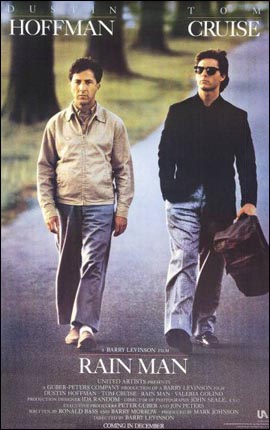

지난 1989년에 초연된 영화 <레인맨>은 참으로 감동적인 영화였다. 자폐아의 행동거지를 완벽하게 소화해낸 더스틴 호프만의 연기가 너무 돋보였던 영화였다.

동생의 여자 친구가 키스를 하고 난 후 기분이 어땠느냐고 물어보았을 때, "wet(축축했다)"이라고 말하는 형의 순진무구함이 묻어나는 영화였다. 찰리(톰 크루즈 분)는 자폐아인 형을 이용하려 하지만 형은 그런 사실을 모른 채 천진난만한 표정만을 지을 뿐이다.

300만 달러의 유산을 상속받은 형을 찾아온 찰리는 그가 자폐아라는 사실에 안도한다. 몸은 30대이지만 지능은 이제 겨우 5살 정도인 형을 잘만 이용하면 막대한 유산은 그에게 돌아온다.

또 그 바보 같은 형에게 천재적인 기억력이 있다는 것을 발견한 찰리는 그를 이용한 도박에서 많은 돈을 벌게 된다. 그리고 그 과정에서 형제는 남모르는 가정사의 비극을 뒤로 한 채 점차 인간적인 애정을 느끼게 된다.

영화 <레인맨>이 감동적인 이유는 형제간의 애정이 잔잔하게 진화하는 것을 은유적으로 잘 표현했기 때문이었다.

<포레스트 검프>는 또 다른 의미의 자폐아 영화였다. 좀 더 엄밀하게 말하자면 자폐아 영화라기보다는 저능아 영화에 속했다. 포레스트(톰 행크스)는 다소 지능이 모자랄 뿐, 대인기피증을 보이는 자폐아는 아니기 때문이다. 그는 어수룩하면서도 순진한 인물일 뿐이다. 그리고 그가 너무나도 사랑하는 여인을 위해 모든 것을 다 바칠 줄 아는 사람일 뿐이었다.

머리가 모자란다고 늘 놀림만 받던 포레스트는 어느 날 갑자기 자신에게 잠재되어 있는 '신의 능력'을 발견하게 된다. 그것은 남들보다 특출나게 잘 달리는 능력이었다. 그는 오로지 달리는 능력 하나로 미식축구 선수로 발탁되어 대학에 진학하게 되고, 베트남 전쟁에도 참여하여 전쟁 영웅이 된다. 그리고 사회에 나와서는 그를 아끼던 군대 상사의 도움으로 막대한 재산까지 축적하게 된다.

그러나 그에게는 늘 허전한 마음이 맴돌았다. 그건 사랑하는 여인 제니와의 만남과 이별에서 오는 마음의 상처였다. 그는 그 그리움을 달래고자 미대륙을 종횡으로 달리는 거대한 이벤트를 혼자 벌이게 된다.

아무런 말도 없이 앞만 보고 달리는 포레스트와 TV에서 그를 발견한 제니. 그녀는 그의 모습을 멀리서 지켜보면서 눈물을 흘려야 했다. <포레스트 검프>는 마라톤이라는 인간 한계의 스포츠를 인간적인 측면에서 해석하는 데 성공한 영화였다.

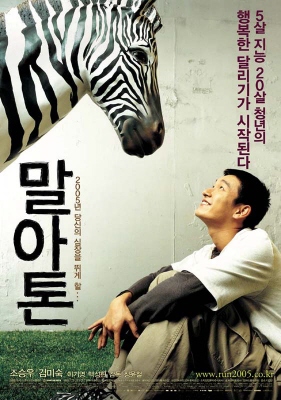

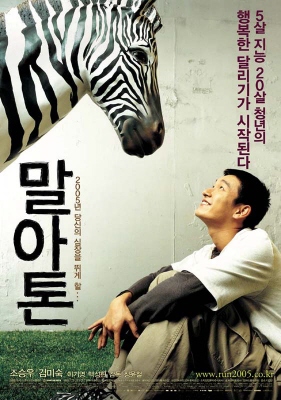

지난 2005년에 정윤철 감독이 세상에 내 놓은 <말아톤>은 일견 <레인맨>과 <포레스트 검프>를 잘 버무렸다는 느낌을 주기도 한다. 감독은 분명 두 명작에서 모티브를 얻었을 것이다. 그리고 적절하게 어떤 장면들을 차용하여 한국적 정서에 맞게 변용시켰을 것이다.

때론 두 영화의 어떤 시퀀스를 잘 모방했다는 느낌을 주기도 했다. 그러나 분명히 변용했고 재창조했을 뿐이다. 이른바 창조적 모방인 셈이다. 모방과 표절은 엄연히 그 질을 달리하는 존재인 것이다.

아마추어 마라토너들의 한결같은 꿈은 '서브 쓰리(Sub3)' 달성이라고 한다. 42.195km의 마라톤 풀코스를 3시간 안에 주파하는 것이다. 이것을 초로 환산하면 100m를 약 25.6초의 속도로 꾸준히 달리는 것이다.

비록 세계 기록(2시간 4분 55초, 100m를 평균 17.76초에 달림)에는 한참 못 미치지만 보통의 사람들로서는 꿈도 못 꿀 기록이다. 그래서 배형진이라는 19세의 자폐아가 서브 쓰리를 달성하였을 때, 사람들은 경악과 흥분을 감추지 못했다.

당시 그가 세운 기록은 2시간 57분 7초였다고 한다. 그래서 그의 삶은 영화화하기에는 더 없이 좋은 소재가 되었다. 인간승리의 장, 인간한계의 극복 이란 수식어를 꼬리표처럼 달면서.

만일 <말아톤>이 이런 의제적인 수식어를 달고 다니는 영화였다면 별다른 감동을 주지 않았을 것이다. 만일 <말아톤>이 대한 뉴스의 헤드라인처럼 장식화된 메시지를 주었다면 식상한 영화로 끝났을 것이다. 다행스럽게도 정윤철 감독은 인간극장 같은 느낌을 줄 영화를 적절한 복선과 갈등, 그리고 반전으로 잘 승화시켰다.

얼룩말과 초코파이를 좋아하는 20세의 청년 자폐아 초원(조승우 분). 그의 동생인 중원은 자폐아 형을 부끄러워하며 그를 노골적으로 무시한다. 그러나 그런 동생을 초원은 별다른 감흥 없이 대한다. 초원의 입장에서 중원은 존대말을 써야 할 타인에 불과한 것이다.

또 그에게는 아빠라는 존재도 없다. 아빠에게는 정상아인 중원만이 있을 뿐이다. 그런 초원에게 유일한 사람은 '엄마'라는 존재이다. 경숙(김미숙 분)은 초원에게 광적일 정도로 집착한다. 가족의 냉대에도 그녀에게 있어 초원은 절대적인 사랑의 존재였다. 그저 사랑을 쏟아야 할 존재인 것이다.

영화의 서두에 제시되는 세렝게티 초원의 이야기는 영화 전체의 갈등 구조를 함축하는 시퀀스이다. 수십만의 동물이 사는 초원에서 그 언젠가는 어미로부터 떨어져야 할 새끼들은 자연 속에서 살아남는 법을 배우지 않으면 안 된다. 고기를 낚아주는 것이 아니라 고기를 낚는 법을 가르쳐 주어야 그들은 살아남는다.

초원과 엄마의 관계도 마찬가지이다. 엄마는 초원에게 고기를 낚는 법을 가르쳐 주어야 한다. 그러나 초원은 그럴 능력이 없다. 그래서 경숙은 초원에게 광적으로 집착한다. 그녀는 무조건적으로 초원을 보호해야 하는 것이다.

그러나 이런 경숙의 광적인 집착은 마라톤 코치인 정욱과의 갈등으로 포화점을 맞게 된다. "자식에 대한 사랑과 광적인 집착을 착각하지 말라"며 일갈하는 정욱의 말을 들으며 경숙은 어린 초원을 공원에 버렸던 과거를 떠올리게 된다. 너무나 힘들어서 공원에 버려야 했던 아들. 그 행동으로 인해 늘 죄책감을 가지고 있던 그녀였기에 초원에게 광적으로 집착했던 것이다.

그런데 그녀의 의표를 찌르는 것이 하나 있었으니, 그건 바로 초원의 '기억능력'이었다. 초원은 엄마가 자신을 버렸다는 것을 똑똑히 기억하고 있었다. 조승우는 바로 이런 반전의 장면을 아주 리얼하게 표현해냈다.

비를 맞으며 그 옛날의 기억을 되살리는 초원의 내면을 너무나 훌륭하게 해석한 것이다. 그래서 <말아톤>은 조승우를 비롯한 주연배우들의 완성도 높은 연기가 너무 돋보이는 영화였던 것이다.

<포레스트 검프>처럼 마라톤을 소재로 하여 사람 간의 내면 갈등을 잘 소화해낸 <말아톤>. 마라톤 장면의 활력을 입체적으로 잘 표현하였으며, 초원의 훈련장면이나 일상사를 촬영하면서 나뭇잎이나 찬란한 햇빛을 디테일하게 담아내는 데 성공한 수작인 <말아톤>. 인간의 진면목을 수채화처럼 그윽하게 그려낸 영화라는 점에서 <말아톤>은 책상 위의 가치 있는 DVD로 오래도록 남을 것이다.