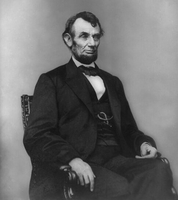

“갓 독립한 미국, 남북전쟁에서 어느 편도 승리하지 못해 결국 북부와 남부로 갈라서다.” 물론 가정해 본 이야기다. 주지하듯이 미국은 독립한 지 얼마 안 되어 남북전쟁(1861~1865)이란 심각한 내적 도전을 잘 극복했고, 더불어 초일류 강국으로 성장할 수 있었다. 남북전쟁이 북부-남부의 분열을 고착시켰을 경우 오늘의 북아메리카는 어떤 모습으로 존재할까? 영국으로부터 독립한 이후 서쪽과 남쪽으로 영역을 확장해가면서 비교적 순탄하게 성장해가던 미국 또한 마냥 순풍만을 노래할 수는 없었다. 미국이 부딪친 내외의 여러 도전 중에서도 흑인노예 문제는 국론을 분열시키는 것을 넘어 드디어 나라가 남북으로 나뉘어 처절한 싸움을 벌이도록 했다. 남부에서는 인구의 5%에 불과한 백인 지주들이 400만 명을 넘어서는 흑인노예를 사역해 담배 • 목화 • 사탕수수 등을 재배하는 이른바 재식(栽植)농업적 대농장을 경영했다. 영국이 선도한 산업혁명으로 원면에 대한 수요가 증대하는 가운데 새로운 품종의 면화가 들어오고 씨아가 발명되면서 남부의 면화농업은 아연 활기를 띠었다. 초기에는 주로 해안지대에서 이루어지던 담배재배 또한 미시시피강 유역의 주들을 거쳐 마침내

“유럽을 일거에 사지(死地)로 바꾸어버린 흑사병, 15세기를 지나 16세기에도 수그러들 기미를 보이지 않다.” 물론 가정의 이야기다. 그랬을 경우 유럽은 아마도 사람을 구경하기 힘든 땅이 되었을 것이고, 따라서 정치제도든 과학문명이든 유럽세계가 근대 이후 자랑해온 모든 것들이 존재하지 않을지도 모른다. 페스트로도 불리는 흑사병이 역으로 유럽에서 중동과 서역을 거처 동쪽으로 옮겨왔더라면 동아시아가 치른 희생의 규모는 어느 정도였을까? 오늘날 조류 독감, 사스, 신종 플루, 수족구병 같은 고전염성 질병들이 지구촌을 무시로 위협하기에 역사상의 대역병인 흑사병을 되짚어 본다. 역사상 수차례 창궐한 흑사병 에이즈(후천성 면역결핍증)를 현대의 흑사병이라 일컫기도 하지만 14세기 중엽, 특히 1370년대 전후 유럽을 휩쓴 흑사병(黑死病 : 사망률이 80%에 달한 선(線)페스트와 사망률이 거의 100%였던 폐(肺)페스트로 나뉜다)은 에이즈에 비할 바가 아니었다. 정확하게 기록되어 있는 경우는 흔치 않지만 흑사병으로 알려진 괴질은 역사상 수차례 창궐했다. 예컨대 고대 그리스 세계도 전염성이 매우 강한 괴질로부터 자유롭지 않았다. 특히 아테네는 스파르타와의 존망을 건 30

“최초의 사회주의체제 파리코뮌, 티에르의 중앙정부와 싸워 결국 승리하다.” 가정의 이야기일 뿐 파리코뮌은 2개월여 만에 사라졌다. 파리코뮌의 뿌리는 프랑스 • 프로이센전쟁이었다. 독일 통일을 주도한 비스마르크가 프로이센 • 오스트리아전쟁(1866)에서 승리한 후 통일의 완성을 위해 계획한 그 다음 일은 프랑스와의 전쟁이었다. 당연하지만 프랑스는 자국의 동쪽에 통일된 독일이 등장하는 것을 우려했고, 따라서 오스트리아를 꺾은 후 프로이센이 결성한 북독일연방에 저항한 남독일의 영방들과 유대를 강화하는 등 독일의 통일을 가능한 막으려 했다. 통일과업 시작 때부터 프랑스와의 일전이 불가피함을 인지하고 대비해온 비스마르크에게 프랑스 • 프로이센(보불)전쟁의 직접적 계기를 마련해 준 것은 스페인왕위계승 문제였다. 스페인인들이 1868년에 그들의 여왕을 몰아낸 후 왕위가 비어 있었는데, 1870년에 이르러 프로이센 왕가 호엔촐레른가의 레오폴드 공(公)이 국왕 물망에 올랐다. 빌헬름 1세하지만 레오폴드는 스페인 국왕이 되지 못했다. 무엇보다도 프랑스가 결사반대했기 때문이다. 그렇지 않아도 반(反)독일적 정서가 강했던 프랑스에서 반(反)레오폴

“히틀러는 독일군의 진격을 재촉했고 영국군과 프랑스군 34만여 명은 덩케르크에서 탈출하지 못했다.” 그러나 사실은 전혀 달랐다. 히틀러는 1940년 5월 24일 돌연 독일군의 파죽지세 진격을 중지시켰고 그로 인해 시간을 번 영·불군은 아슬아슬하게 덩케르크에서 철수할 수 있었다. 히틀러가 진격을 중지시키지 않았더라면 제2차 세계대전 초기의 전황은 어떻게 달랐을까? 제2차 세계대전 초반전은 ‘당나귀전쟁’이라 비판받지만 영국과 프랑스도 개전 초에 독일군의 북유럽으로의 진격에 효과적으로 대처하지 못하는 등 실책을 범했다. 독일은 폴란드를 전격적으로 점령한 데 이어 덴마크 전역과 노르웨이의 주요 항구들을 점령했다(1940. 4~6). 영국과 프랑스는 군대를 투입해 노르웨이를 지원했으나 독일 공군에 압도당해 철수했다. 독일은 1940년 5월에 네덜란드를 5일 만에, 벨기에를 2주 만에 장악했다. 그리고 난공불락의 마지노선을 뚫은 후 파리를 장악한(6월 15일) 독일은 6월 22일에 프랑스의 3/5를 장악했다. 소련 또한 라트비아 3국에 이어 핀란드를 침공하는 등 이른바 ‘대조국전쟁’에 나섰다. 최고의 전략가임을 자랑한 히틀러는 독소불가침조약을 파기하고 소련을 침공해

“민주당 대통령 후보 프랭클린 D. 루스벨트, 낙선해 뉴딜정책을 펼 수 없었다.” 아니다. 당선된 루스벨트는 후보 때 구상한 뉴딜(New Deal)을 중심으로 대공황 타개에 전력을 쏟았고, 결국 공항을 극복하고 미국은 다시 번영의 길로 나아갈 수 있었다. 그가 낙선했거나 법원의 위헌결정 등 이런저런 이유로 뉴딜정책이 제대로 집행되지 못했다면 미국은 언제 공황에서 벗어났을까? 과연 미국과 세계가 공황을 극복할 수나 있었을까? W. G. 하딩의 급서로 1923년부터 1929년까지 미국을 이끈 C. 쿨리지 대통령은 이른바 ‘쿨리지의 번영’을 자랑했다. 쿨리지 시대의 전설적 번영은 주식시장 성장을 살펴보는 것으로 족하다. 주가는 천정부지로 올랐고 증권거래소에 드나들지 않는 사람이 없을 정도였다. 쿨리지는 “미국이 해야 할 일은 경제 활동뿐이다”라고 자랑했다. 미국은 본격적 대량생산 - 대량소비 시대로 들어서고 있었다. 급성장한 자동차 산업은 도로망의 건설을 촉진했고 철강·유리·고무 공업을 비약적으로 발전시켰다. 당연하지만 국제교역에서의 미국의 지위는 가히 독보적이었다. 어떤 나라도 미국의 경쟁국이 될 수 없었다. 고작 7개월 뒤면 닥쳐 올 대공황을 상상도 못한 H.